CONTENTS

INTRODUCTION

エネルギー効率30%改善BEGINNING

電気をより大量に多様に使う社会BREAKTHROUGH

実証前の実証で安全性を得るFOR THE FUTURE

NEDOプロジェクトで信用度が高まったFACE

技術革新の存在はモチベーションINTRODUCTION 概要

エネルギー効率30%改善

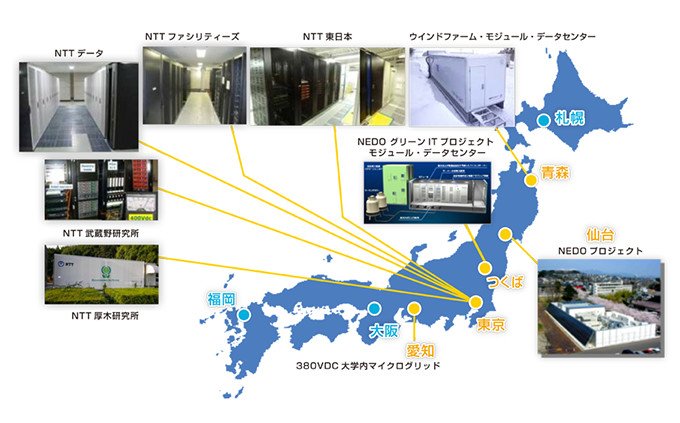

私たちが使っている電気には、一般家庭のコンセントなどで使われている交流と、鉄道や通信、電池、電子回路などで使われている直流があります。直流から交流へ。交流から直流へ。それぞれ切り換えをすると、そこでエネルギーの損失が起きてしまいます。直流と交流の間の切り換えを極力少なくすればエネルギー損失は少なくなります。「高電圧直流給電システム(HVDC)」は直流と交流の切り換え数を少なくした給電システムで、従来の交流給電システムに比べて省エネルギー化が期待できます。株式会社NTTファシリティーズではNEDOの支援を得て、同システムの研究開発と実証試験を行いました。仙台市に設置された実証プラントでは実証試験後、東日本大震災を経験しましたが、その際も安定的にバックアップ電力を供給しつづけることができました。電力エネルギー多様化時代の要請に応える、新たな電力供給システムの誕生です。NTTファシリティーズが開発したHVDCシステムは、すでに各地のデータセンターや通信施設、および大学キャンパスなど、全国9カ所で使用されはじめています。

BIGINNING 開発への道

電気をより大量に多様に使う社会

私たちの社会は、以前よりもより"電気に頼る社会"になったといえます。その背景の一つに、ICT(情報通信技術)の利用拡大があげられます。個人や企業が電子情報をデータセンターに預けるクラウドコンピューティングが普及したり、スマートフォンなどの携帯端末が普及したり、より多くの電力が、情報通信のやりとりに必要となってきました。東日本大震災後の電力不足では、電力供給量に消費量が迫って、大規模停電が心配されました。また、それを避けるために一部では計画停電なども実施されました。

"電気に頼る社会"では、どんなときでも安定的に電力が供給されることがより求められます。例えばデータセンターで停電が起きた場合、産業から医療や福祉、教育分野まで広く社会機能の多くが麻痺してしまいかねません。ですから、従来以上に停電を防ぐ必要やバックアップ電力を確保する必要が高まっています。

また、今後は、電気を使うまでの発電や蓄電の形態も多様になります。再生可能エネルギーの利用率が向上し、太陽光や風力をはじめ発電の種類が増えて行きます。また、電気自動車や燃料電池などの蓄電池も今後、さらに使われるようになると予想されています。

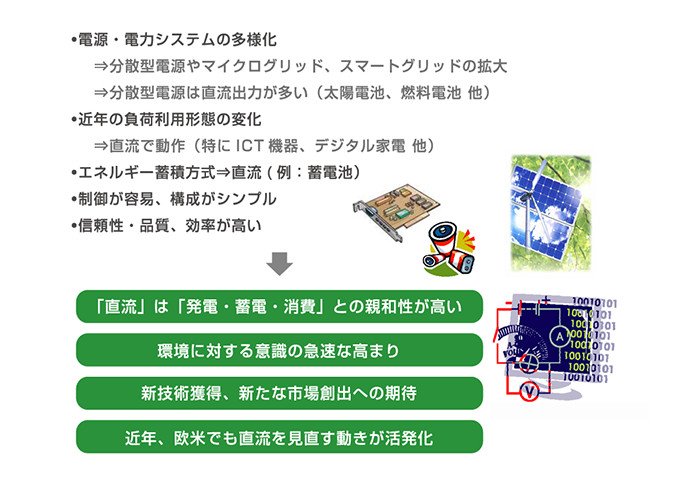

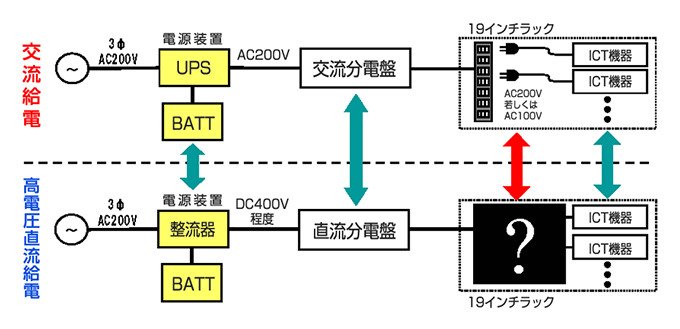

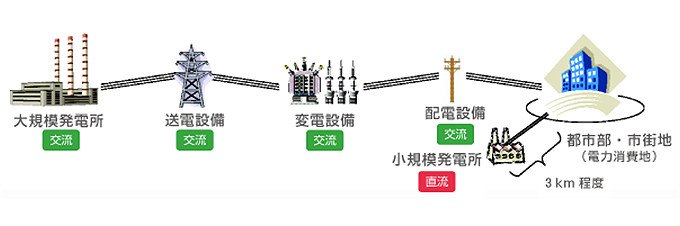

電気がより大量に、より多様な形態で供給・消費されるようになる近未来の社会では、電気を効率よく、かつ安定的に使えることが大切になります。その課題に対する解決策の一つとして注目されているのが「高電圧直流給電」というしくみです(図1)。

図1 直流給電が注目される理由

「直流→直流」で単純化、省エネも

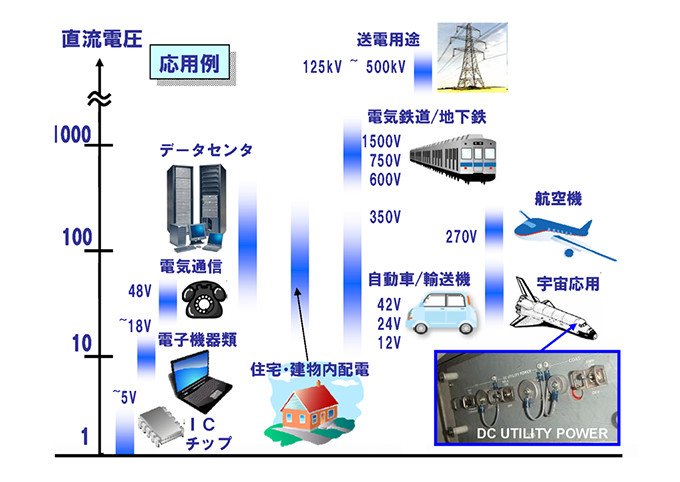

直流(DC:Direct Current)とは、電線の中を常に一定の向きに流れる電流のことです。私たちが使うパソコンや冷蔵庫などの電気製品の内部ではほとんど直流方式が使われています。また、太陽光発電システムや、蓄電池や乾電池などの電池類も直流です(図2)。

一方、火力や原子力など発電所から、家庭や会社のコンセントに至るまでの電力経路(送電線網)は、一定時間毎に交互に電流が逆向きに流れる交流(AC:Alternating Current)方式が使われています。

図2 社会での直流電力使用例

直流と交流を互いに切り換えることはできますが、切り換えにはエネルギーの損失が伴います。もし、直流が使われている電気製品に、直流電力がそのまま供給できれば、電気製品の仕組みは単純になり、省エネルギー化も進めることができます。

その技術を形にしたのが、エネルギーシステムの開発・企画や設計、および保守など一貫した業務を行う株式会社NTTファシリティーズです。NEDOプロジェクトにより、世界に先駆けて「高電圧直流給電システム(HVDC)」を開発しました。従来の交流方式より省エネルギー性に優れ、かつ電力供給の安定性が保たれたこの給電システムは、今後の電力多様化の時代を見据えた、将来性の高い技術です。

仙台市の東北福祉大学のキャンパスにある、HVDCを組み込んだNTTファシリティーズの実証プラント。太陽電池、燃料電池、ガスエンジンコジェネシステムなど、直・交流の様々な電源や供給装置を組み合わせて電力の安定供給を図る実証実験が行われ、実証プロジェクト終了後の現在も安全、安定的に使用されている

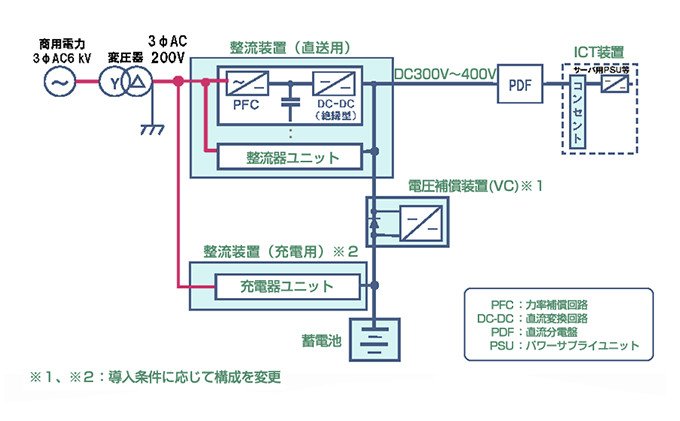

従来の4段切り換えを2段に

「高電圧直流給電システム(HVDC)」は、データセンターのサーバなどに安定的に直流電力を供給するために有効なシステムです。商用電力から交流として送られてきた電流を、システム内の「整流器」で直流に切り換えて直流電源用サーバに供給するとともに、太陽光発電や燃料電池、など、もともと直流の分散型電源も適宜組み合わせて利用することができます万一、商用電力に停電などが起きても、システムには直流の充電器(蓄電池)があるため、サーバに電気の供給を続けることができます(図3)。また、蓄電池とともに分散型直流電源を、商用電力のバックアップに利用することも可能です。

図3 NTTファシリティーズが実用化した「高電圧直流給電システム(HVDC)」の構成図

サーバに送る直流電力の電圧は400V(公称値)で、一般家庭で使われるときの電圧100Vに比べて高くなっています。電力を大量に消費するデータセンターのサーバに電力を送ることや、送られてくる業務用の商用交流電力(200V)に対応することを考えての設定です。

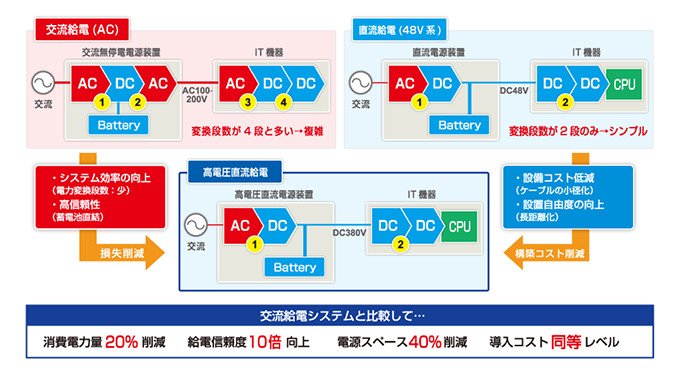

高電圧直流給電システムの大きな特徴の一つは、省エネルギー性が高いことです。従来、データセンターのサーバなどに電力を送っていた交流無停電電源装置(UPS)では、蓄電池とサーバが直流のため、計4段の切り換えがありました。

実証プラント内に設置された太陽電池(直流)連携コンバータ(左側)と蓄電池(右側・直流)

一方、高電圧直流給電システムでは、切り換えが2段で済みます。そのため、従来の交流無停電電源装置に比べて、切り換えによるエネルギー損失が少なく、結果、消費電力量を最大3割ほど減らすことができます。また、交流・直流の切り換え装置が少なくなるなどシステムが単純になったため、省スペース化という利点もあります(図4)。

図4 高電圧直流給電システム(下段青枠)と従来の交流給電システム(上段赤枠)、直流給電システム(上段水色枠>の比較

実証プラントのDC(直流)/DCコンバータ(左)と、直流分電盤(右)

NEDOプロジェクト計画発表でインテルと連携

本プロジェクトを責任者として統括した、NTTファシリティーズ研究開発本部パワーシステム部門主幹研究員の廣瀬圭一さんは、「本来、供給される電力にも交流だけでなく、様々な種類があってもよいはずです。停電の起きにくさという質の点からも、ユーザーが電力を選べてもよい。そうした考えが、開発の背景にありました」と話します。

NTTグループをはじめとし、世界各国の通信事業者が提供する電気通信サービスでは、過去から100年以上に渡り、直流の電力が広く使われてきました。「そうした通信事業との親和性が高かったことも、直流での給電システムを開発しようとする理由になりました」(廣瀬さん)

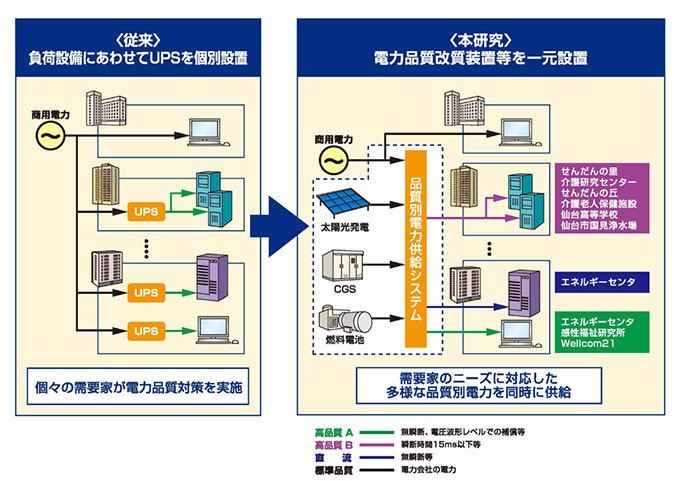

システム開発では、実際の社会の中でシステムが機能することを確認することが何よりの課題でした。そこで廣瀬さんらは、NEDOの「品質別電力供給システム実証研究」(2004〜2007年度)に参加し、このプロジェクトの中で、実証研究を進めることにしました(図5)。

図5 実証研究の概要と目標。

現状の個々の需要家(利用者)がUPS (無停電電源装置)等を用いて電力品質(停電等)を確保している対策に代えて、新エネルギーなどの分散型電源と商用電力を相互補完的に活用して、需要家ニーズに合わせた高品質(品質別)の電力を安定供給することが実験目標

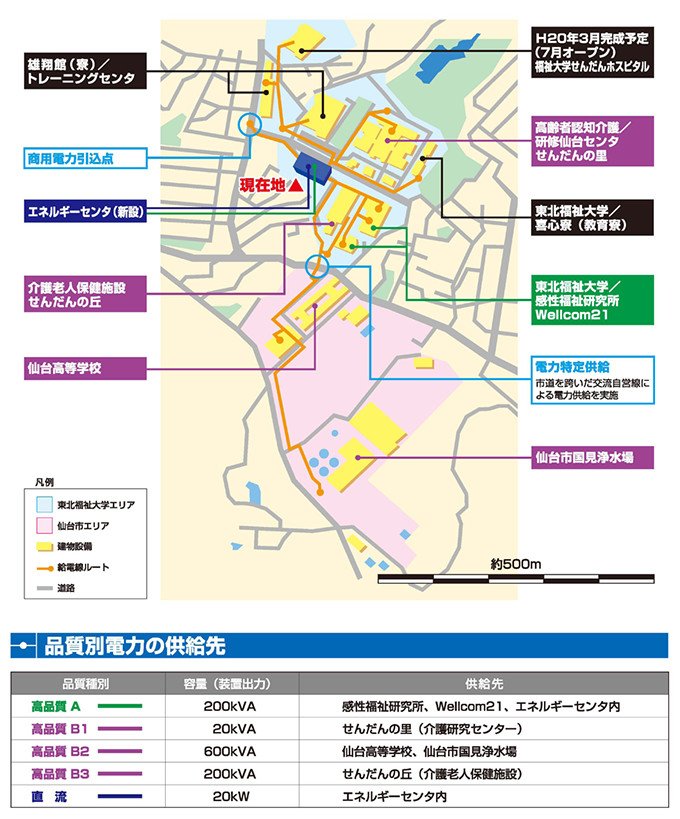

NTTファシリティーズと以前から取引のあった東北福祉大学(宮城県仙台市)、さらに近隣の水道局と市立高校を運営する仙台市から「実証研究に参加してよい」といった賛同の声があがり、同大学のキャンパス内とその近隣エリアで直流給電を含めた電力供給システムの実証実験を行うことにしました(図6)。

従来にない、実需要施設を使用しての実証研究には、海外の大手IT企業も注目するところとなりました。米国の半導体メーカー・インテルが、社内研究用に開発した同社の直流電源サーバを実証試験に提供するとの協力をとりつけることに成功しました。

廣瀬さんらは、直流で電力を供給する太陽電池や燃料電池などの分散型電源を用意、さらにインテルの申し出で、当時は世界的にも少なかった直流400V用サーバも揃い、2007年12月から8か月間、実証研究として高電圧直流給電システムを組み込んだ電力供給プラントを運用しました。

図6 実証研究エリア。

東北福祉大学のある仙台市国見地区の研究所、介護施設、病院、高校、浄水場などの需要家施設に、無停電、無瞬断などの高品質な品質別電力を供給

実証研究エリアには、医療機関や老人保健施設などもあり、医療用診断機器など安定電源が欠かせない装置もありましたが、様々な条件を設定しての試験でも、停電はもちろん、電圧の変化も起きないことが実証されました(図6)。

プラントに設置された太陽電池(左)と、燃料電池(右・実証試験後更新されたもの)

実証プラントのガスエンジン発電機(左)を利用したコ・ジェネレーションシステム、電力と温水(右)を実証研究エリアの施設に送る

BREAKTHROUGH プロジェクトの突破口

実証前の実証で安全性を得る

「過去から研究室内で高電圧直流給電の実験はできていました。しかし、本プロジェクトにより実証研究として安定性を確認できたことが大きかったです」と廣瀬さんは実際の需要家施設で、実証を試みたことの意義を振り返ります。

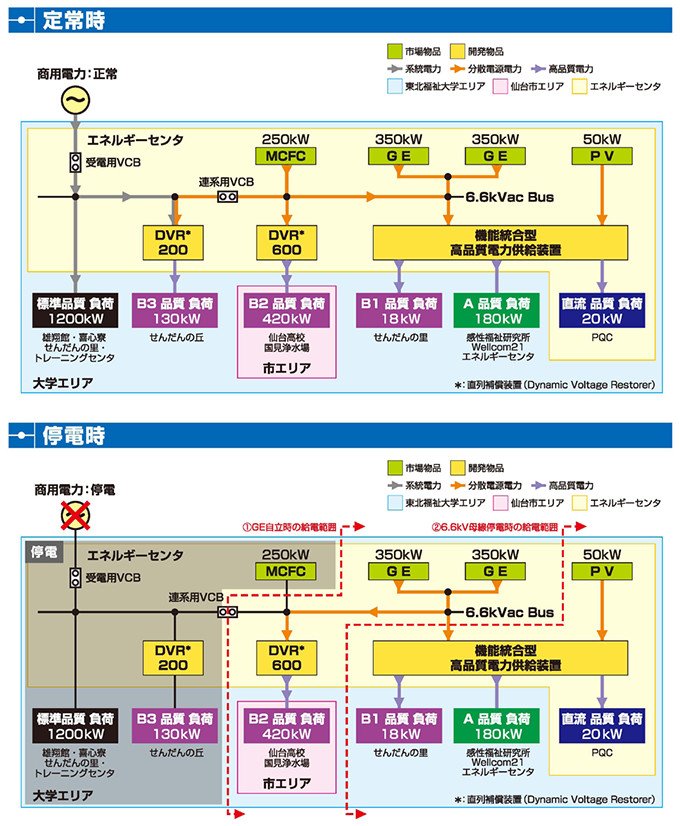

とは言え、最初から実証を試みることにはリスクも伴います。そこで、事前に実証研究と同じ敷地内で、起こりうる非常事態をあえて起こして、高電圧直流給電システムを含む給電システムが実力通りの給電を続けられるかを確かめました(図7)。

「例えば、人の手で開閉器を操作して受電の大元を遮断し、システムだけで給電し続けることできるか試しました。また、短時間だけ給電をオフにしてすぐまたオンにするといった中途半端な状態でも給電し続けるか試しました」(廣瀬さん)

こうした予備実験では、敷地内の各施設でエレベータが止まるなどの問題が発生していないかをスタッフ総掛かりでエリア内の施設を走り回って確認するといった地道な方法も実施しました。予備実験で実証研究を行っても大丈夫という確証を得た上で、実証研究がいよいよ開始されました。

図7 実証プラントでの代表的な電力潮流フロー。

電力会社による電力供給が定常時の場合(上段)と停電時(下段)の場合をシミュレーション

実証エリアの施設別に品質別の電力を送る分電盤(上左)、電力線(上右)、瞬時の停電や電圧低下を補うコンデンサ(下左)監視モニター(下右)

大震災後でも給電を続けて実力発揮

プロジェクトで予定されていた8か月間の実証研究では無事に給電が続きました。ただし、この期間、地震や落雷などで周囲の電力網が停電するといった非常事態は起きませんでした。

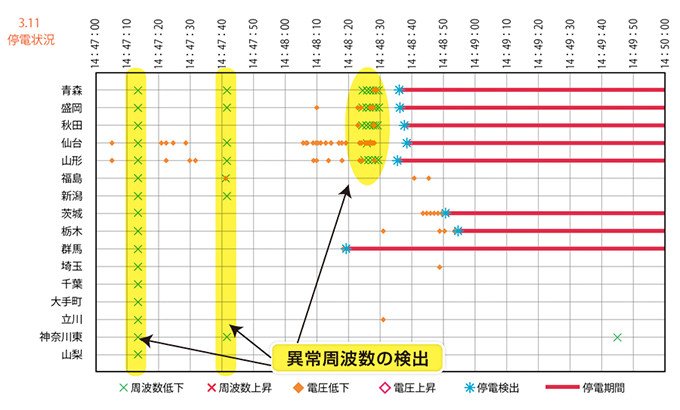

高電圧直流給電システムを含む実証プラントの実力が確かめられたのは、2011年3月11日の東日本大地震以降でした。エリア内の各施設は震度6強の揺れに翻弄され、周囲の商用電力網では3日間にわたり停電が続きました。

そうした中でも、ひきつづき稼働を続けていた実証プラントは、蓄電池、太陽電池、燃料電池といった電源を頼りに給電を続け、一度も給電を途切らすことがありませんでした。「電力の質の高さ」がまさに証明されたのです(図8、9)。

図8 東日本大震災発生時の東日本の電力供給事情(NTTファシリティーズ社独自の監視網による計測結果)

図9 震災発生後、商用電力停電中も給電を続けた実証プラントの稼働状況

長期間にわたり安定的に給電をし続けるシステムを実現することができた理由はどのようなものだったのでしょう。廣瀬さんはこう話します。「一つひとつの装置がしっかりしていたこと。それに、配線や保護機構の細部まで設計がよかったこと。この二つがあったため、システム全体として組み合わせたときも、うまくいったのではないかと思います」

そして、東日本大震災でも安定的な給電を続けたことを振り返ります。「電力の供給には、従来通りの他に、もっと最適な組み合わせや選択肢があるはずです。東日本大地震は、そのことを考えるきっかけにもなったと思います」

FOR THE FUTURE 開発のいま、そして未来

NEDOプロジェクトで信用度が高まった

NTTファシリティーズがNEDOプロジェクトに参画するのは今回が初でした。高電圧直流給電を含む給電システム実用化の上で「NEDOプロジェクトの支援は大きかった」と廣瀬さんは話します。

「利用者を巻き込んだ、やってみなければ結果がわからない実証研究を行えたのはNEDOプロジェクトだから。インテルとの共同研究に至った経緯も国際会議で本プロジェクトの計画を発表したからです」

さらに、国内で実用化を進めたり、海外で企業連携を進めたりする上でも、NEDOの知名度が役に立ったと廣瀬さんは言います。「仮に自社で独自に同様なシステムの実用化を進めても、外部から見れば、その評価は様々なものになったでしょう。しかし、NEDOのプロジェクトで実証研究を行ったとなるとその信用度・注目度が明らかに違います」

また、NEDOプロジェクト実施に関連する「電力技術評価委員会」や、NEDOプロジェクトの評価委員会などでの、外部有識者の委員から、「供給信頼度や電力品質を確保することは重要」という先見的な応援の声も、この分野の研究開発を後押ししたと廣瀬さんは話します。

コントロールルーム内の給電システム表示パネル(左)と、無数の配線網が走る床下:天井の蛍光灯照明も直流電力から直接供給されている(右)

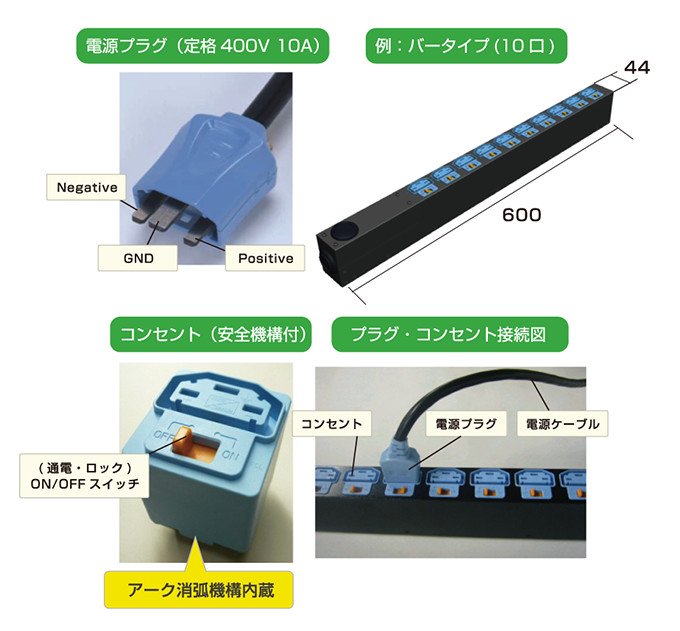

マイクログリッドでの利活用も

プロジェクト期間終了後、NTTファシリティーズは直流電力配線をサーバつなぐためのコンセントバーと電源プラグを富士通コンポーネント社と共同で開発しました。また、NTTグループ内でも実証研究を重ね、さらにシステムの信頼性を高めました(図10、11)。これらの検討の結果は、国内外の学会や論文誌として発表されています。また、世界的にも類似の製品がなく基準もなかったことから、直流給電のグローバルな観点での普及のため、NTTファシリティーズは、IECなどの国際標準化機関に積極的に提案を行っています。

そして2011年11月、「ICT装置用高電圧直流給電システム」として、システムの販売を開始しました。2012年9月時点までに、すでに3か所のデータセンターで運用を開始しています。将来的には、データセンターにおける無停電電源装置市場の10%相当の売上を占めることを目標としています(図12)。

廣瀬さんは、データセンターでの活用のみならず、より広く社会の場面で高電圧直流給電システムを導入することも視野に入れています。小規模分散型のエネルギー・ネットワークを意味する「マイクログリッド」での利用もその一つ。「バックアップ用の蓄電池と分散型の太陽電池や蓄電池を組み合わせれば、非常用と通常のどちらの電源としても使うことができます」

今後、省エネルギー、省スペース、安定供給。これらを実現する新しい給電の方法が、新たに加わっていくことになるでしょう。(2012年9〜12月取材・社名・所属等は取材時のものです)

図10 高電圧直流給電システムの構成要。

電源装置~ICT機器までの給電システムを提供する必要があるが、市場には高電圧直流給電用の「コンセント」に該当する製品が無い

図11 高電圧直流用にNTTファシリティーズらが開発したプラグとコンセント

図12 NTTファシリティーズの直流給電システム

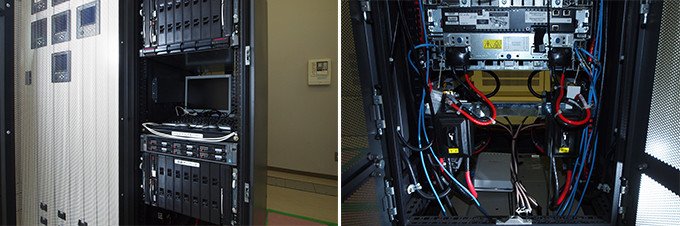

実証導入した各地の給電システム(一例)

実証プラントコントロールルーム内で稼働する直流電源用サーバ(実証時のインテル製とは異なります)

開発者の横顔

技術革新の存在はモチベーション

廣瀬さんの学生時代の専攻は電気工学。入社後は、NTTグループで使う通信装置の電源やバッテリーの研究開発などに携わってきました。

廣瀬さんは給電という事業の公益性の高さを、「トラブルなく安定したエネルギーを送るという作業は、目立たないし地味なもの。でも、だれかがやらなければならないものでもあります」と語ります。

「企業として利益は求めるけれど、単なる金儲けとはちがう。そんなところが、どこか自分に合っているのかもしれませんね」

停電が起きないのが当たり前のため、つい現状維持が重視されそうな分野であっても、常に技術革新による改善や利便性の向上を目指していると廣瀬さんは言います。

「技術開発や技術革新を追究することは、技術者にとってのモチベーションになるものです。工夫することが社会に役立てばと思っています」

株式会社NTTファシリティーズ

廣瀬さん

なるほど基礎知識

直流と交流に一長一短

電流には、直流と交流の2つの方式があります。

直流は、電線や回路の中を常に一定の向きで流れる電流。例えば、直流の使われる乾電池では、いつもマイナス極からプラス極へと電流が流れています。一方、交流は、一定時間ごとに交互に逆向きに流れる電流。街なかで見かける電線には、交流が流れています。

なぜ二つの方式が併用されているのか、それは、二つの電流方式には、それぞれ長所と短所があるからです。

直流の長所としては、電流を流すときのコストがさほど掛からないことがあります。単純に一定方向に電流を流すだけなので複雑な回路を必要としません。しかし、直流には、電圧(電流を流すときの圧力)を変えるときの手間が短所としてあります。

発電所や変電所で扱う高い電圧は、通常の家電製品を使うのに向いていません。そこで電圧を下げる必要があります。それには交流の方が都合良いのです。また、直流では他の短所として、一方向に電流が流れつづけているため、電源を遮断しづらいという点もあります。

交流の長所としては、逆に電圧を変換しやすいことがあります。変圧器を使って電圧を高くしたり、低くすることが容易なのです。そのため、発電所から離れた消費地へも発電所の電力を高圧で長距離送電することが可能になります。また、家庭のコンセントを使うときに、極性を意識せずに抜き差しができる利点もあります(図)。

図 消費地から離れて供給される現在の給(送)電システムでは交流が主流

しかし、実際には現在の家庭や企業で使われる電気製品は、蛍光灯や白熱灯など一部交流電源がそのまま使われているものもありますが、液晶や半導体を使用しているため大半は直流で作動しています。

そのため、交流から最終的に直流に切り換える必要があり、そのときにエネルギーの損失が生じてしまいます。パソコンなどに使うACアダプタは、交流から直流への切り換え装置ですが、熱を発生します。ACアダプタが熱くなるのは、エネルギー損失が生じている証しです。

直流方式の電力を商業化させたのは米国の発明王トマス・エジソンです。一方、交流方式を商業化させたのは、エジソンの弟子だったニコラ・テスラです。この二人の発明した電流方式が、1880年代後半から世の中で使われるようになりました。

しかし、電力会社にとって扱いやすい交流が次第に主流を占めるようになりました。米国では最近まで直流を給電する電力会社がありましたが、2007年に給電を停止しました。エジソン以来の直流電力事業は誕生から125年で幕を下ろすことになりました。

NEDOの役割

「品質別電力供給システム実証研究」

このプロジェクトがはじまったのは?

地球環境への貢献や電力自由化による経済活動の活性化のため、新エネルギー等の分散型電源の導入支援や、新エネルギーを主体とする分散型電源を活用した将来的な電力安定供給のあり方を明らかにしていくことが社会的要求となっています。一方、新エネルギー等の分散型電源を大量に商用電力に系統連系した場合、周波数変動や電圧上昇、短絡容量の増大や保護協調・保護リレーの動作への影響等の問題点が指摘されてきました。しかし、その影響や新エネルギー等の分散型電源を有効に活用しつつ対策を行う技術については十分に明らかになっていない状況がありました。さらに、電力の供給形態の多様化や、IT機器の普及に伴う電力品質に対する需要家(利用者)ニーズの高度化への対応など、利用者に最適な電力供給形態を検討する必要も高まってきました。既存の電力系統に新エネルギーによる分散型電源を大量に連系するためには、系統電力と分散型電源の調和を図るための技術開発が不可欠で、本プロジェクトは、新エネルギー等の分散型電源が大量に連系された場合でも電力品質に悪影響を及ぼさないための系統制御技術や、新エネルギーを主体とした分散型電源を利用して需要家の電力品質ニーズに応えるための技術について実証研究を行い、その技術の有効性を検証することを目的として実施されました。

プロジェクトのねらいは?

現状、高品質電力を必要とする機器は、機器毎に無停電電源装置(UPS)等による停電対策や電力品質の改善対策を行っていますが、UPS台数増加による設置スペース増大や蓄電池設備の非効率性などが挙げられます。これに代わる方法として、新エネルギー等の分散型電源と系統電力を相互補完的に活用することにより、需要家ニーズに対応する品質別(高品質)の電力供給を集中して行う品質別電力供給システムを開発し、実証試験を行うことが、本プロジェクトの主なねらいでした。商用電力が交流電力であるのに対して、分散型電源の多くは直流で発電され、蓄電池も直流で蓄電されます。直流電力をそのまま利用する「高電圧直流給電システム(HVDC)」を含む分散型電源とインバータ、二次(蓄)電池、高速遮断器等から構成される品質別電力供給システムにより、電力系統に瞬時電圧低下や停電が生じた場合でも、無瞬断から標準品質までの多品質の電力を利用者に供給する実証研究が実際の医療機関や大学を対象に行われました。研究開発に当たったNTTファシリティーズではシステムの実効性を実証しただけでなく、実証試験後の東日本大震災でも本システムが有効だったことを示しました。

NEDOの役割は?

電力の供給形態の多様化や、IT機器の普及に伴う電力品質に対する需要家ニーズの高度化に対応するため、経済産業省資源エネルギー庁では、2002より03年度にかけて「新電力ネットワークシステム研究会」を開催し、分散型電源と系統電力が協調しつつ電力供給を行う方法の検討を行いました。NEDOではこの研究会の検討結果を踏まえて、「電力ネットワーク技術実証研究」「品質別電力供給システム実証研究」「新電力ネットワーク技術に係る総合調査」の三つの研究開発プロジェクトを実施しました。NEDOでは、経済産業省、研究開発責任者と密接な関係を維持しながら、研究開発実施者の選定や、必要に応じて、NEDO内に設置した「系統連系技術委員会」や外部有識者の意見を運営管理に反映させたほか、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けました。

関連プロジェクト

- 新電力ネットワークシステム実証研究 品質別電力供給システム実証研究(2004~2007年度)

お読みいただきありがとうございました。

ぜひともアンケートにお答えいただき、

お読みいただいた感想をお聞かせください。

いただいた感想は、

今後の連載の参考とさせていただきます。