| 1.人材育成・人的交流事業の実施 |

|

| |

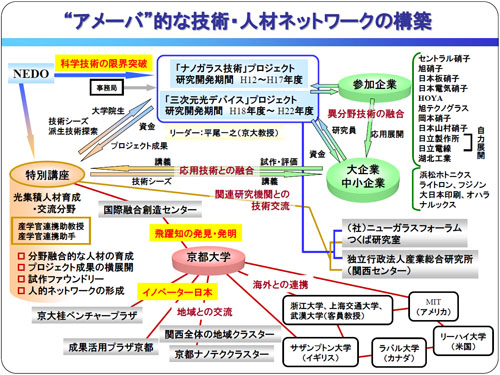

「ナノガラス技術」、「三次元光デバイス高効率製造技術」といったNEDOプロジェクトを効率的・効果的に推進し、また、同プロジェクトの成果の幅広い活用を図るため、関連する技術・研究に携わる人材の育成を、特任教員制度を活用しつつ、講義、実習、研究指導等により実施します。

具体的には、以下にリストアップする分析・評価技術分野および計算材料技術分野を民間研究者と共同で重点的に教育します。分析・評価技術および計算科学的手法を的確に、かつ有機的に活用することによって、ナノガラス技術、三次元光デバイス技術や関連技術等を含めた異分野融合的な研究・開発上の具体的な問題を自力で発見し、解決策を導ける人材を育成していきます。 |

| |

| 分析・評価技術分野 |

| |

1)透過電子顕微鏡 |

2)走査電子顕微鏡 |

| |

3)電子線プローブマイクロアナライザー |

4)オージェ電子分光法 |

| |

5)X線光電子分光法 |

6)X線回折 |

| |

7)蛍光X線分析 |

8)熱分析 |

| |

| 計算材料分野 |

| |

1)ナノマテリアル計算研究者 |

2)フォトニクス材料計算研究者 |

| |

3)エネルギー材料計算研究者 |

|

|

| |

| また、大学、民間等の第一線の研究者を招聘したセミナー等を開催し、より広範な研究ネットワーク構築・人的交流の促進を図っていきます。 |

| |

平成18年度は、NEDO特別講座における事業紹介や、「ナノガラス技術」、「三次元光デバイス高効率製造技術」や関連する技術を紹介するスタートアップセミナーを開催するとともに、分析・評価技術公開講習会を定期的に開催します。

19年度においては、上記の分析・評価技術公開講習会等に加え、最先端の材料開発のための計算材料学等に係る講義科目を開講します。

20年度以降も引き続き、光・ナノテク材料、環境・エネルギー、バイオ等の最新トピックスを、「分析・測定」、「計算科学」や「ナノテク材料・加工技術」の切り口で取り上げ、シリーズで開催します。 |

| |

| 2.基礎的研究、派生的研究等の実施 |

|

| |

| 平成13年度から平成17年度まで実施中の「ナノガラス技術」プロジェクトで開発されたナノガラス技術を核に、「光によるガラス・セラミックスのナノマテリアル創生」を主題とした以下のような具体的な基礎的研究・周辺研究・派生的研究をプロジェクト参加企業、地域企業、関連大学・研究室等と密接に連携して実施し、技術・人材ネットワークの構築を図っていきます。 |

| |

| 核となるナノガラス材料技術 |

| 大項目 |

中項目 |

小項目 |

想定される主な用途 |

| [1]「超微粒子分散等構造制御技術」 |

1)異質相微細析出技術 |

アサーマルガラス、レーザー発振波長安定器など |

| 2)超微粒子分散技術 |

ディスプレイ、蛍光材料、DDSなど |

| [2]「高次構造制御技術」 |

1)周期的構造形成技術 |

a)高次構造化材料 |

光回折格子など |

| b)高強度化ガラス材料 |

PDP用ガラスなど |

| 2)有機-無機ハイブリット技術 |

a)電導性膜 |

燃料電池電解膜など |

| b)気孔配向膜 |

ガス分離フィルターなど |

| 3)外部場操作技術 |

マイクロレンズアレイなど |

| [3]「三次元光回路材料技術」 |

1)低損失光導波路用材料技術 |

a)低損失光導波路用材料 |

光導波路など |

| b)三次元光回路用材料 |

三次元光回路など |

| 2)大容量光メモリ用材料技術 |

a)大容量光メモリディスク用集光機能材料 |

DVD大容量化 |

| b)大容量光メモリヘッド用ガラス材料 |

光メモリヘッド |

|

| |

| 具体的な基礎的研究・周辺研究・派生的研究 |

| 研究開発項目[1] 「光と物質の相互作用のメカニズム解明」 |

| |

ポンプ-プローブ法によるフェムト秒レーザーパルスによる位相分布の揺らぎ観測および圧力波発生メカニズムの解明 |

| 研究開発項目[2] 「光によるナノ構造の形成」 |

| |

フェムト秒レーザーシングルビームによるナノ周期構造およびナノドット形成 |

| 研究開発項目[3] 「光による光機能性材料の創生」 |

| |

ガラス内部における空間選択的な結晶性シリコンの析出とそのシリコン細線光導波路等への応用展開 |

| 研究開発項目[4] 「テラヘルツ領域におけるメタマテリアルの作製」 |

| |

ダイヤモンド等のテラヘルツ領域において透明な材料内部に空間選択的な導体の形成 |

| 研究開発項目[5] 「光による超微粒子の形成と形態制御」 |

| |

フェムト秒レーザー照射による超微粒子の形成と形態制御 |

| 研究開発項目[6] 「ガラス・セラミックスのナノマテリアル体系化」 |

| |

溶融法およびスパッタ法により作製される機能性ガラス・セラミックス材料の光学特性の体系化

|

|

| |

|