「温暖化対策」知っておきたい基礎知識

持続可能な社会の実現のために、革新的な技術開発が期待される「温暖化対策」。概況や課題など、社会実装に向けた道筋をわかりやすく解説しています。

1.待ったなしの「温暖化」

現在、地球の温暖化が急速に進んでいます。猛暑や干ばつ、記録的な大雨による洪水、大規模な山林火災、北極圏の永久凍土の融解や北極海の海氷減少、南極での棚氷(たなごおり)の崩壊など、地球の温暖化に起因すると思われる“異変”が世界各地で発生しています。地球温暖化は、もはや猶予のない、絶対に解決しなければいけない課題です。

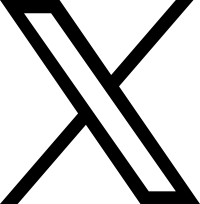

国連の政府間組織「気候変動に関する政府間パネル(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)」※1が、2021年から2022年にかけて公表した「第6次評価報告書」では、1970年以降、地球の気候は過去2000年の間に前例のない速度で温暖化が進んでおり、同報告書で考慮した今後想定される5つのシナリオ全てで、少なくとも今世紀末までは世界の平均気温は上昇し続ける、という厳しい予測が示されました。

-

図表1:5つのシナリオで試算した1850~1900年を基準とした世界平均気温の変化

図表1:5つのシナリオで試算した1850~1900年を基準とした世界平均気温の変化

出典:文部科学省/気象庁「IPCC(気候変動に関する政府間パネル) 第6次評価報告書(AR6)第1作業部会(WG1)報告書『気候変動2021 自然科学的根拠』解説資料 基礎編」P10

さらに、今後の数十年間に温暖化の要因となっている温室効果ガス(GHG:Green House Gas)※2の排出量を大幅に削減しないかぎり、2015年のパリ協定で設定された、工業化前(1850~1900年)の平均気温から「1.5℃および2℃」※3の上昇に抑えるという目標値を21世紀中に超えると警鐘を鳴らしています。

IPCCの第6次評価報告書では、大気、海洋および陸域を温暖化させてきた要因は、「人間の影響」であることは疑う余地がないと指摘しています。同報告書などを踏まえて、2021年に英国・グラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)で結ばれた「グラスゴー気候合意(Glasgow Climate Pact)」には、「気温上昇を1.5℃に制限する努力を継続する」ことが盛り込まれました。

地球温暖化を解決するために、大気中のGHGの量を減らすためのあらゆる努力が、私たちには求められています。

- ※1:気候変動に関する科学的根拠、影響と将来リスクなどを定期的に評価し、気候政策の立案に活用できる科学的情報を提供することを目的とした組織。2024年3月現在、195の国と地域が参加

- ※2:大気に含まれる二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化窒素(N2O)、オゾン(O3)、代替フロン(HFC)などの気体。海や陸などの地表面から地球外に放射される熱(赤外線)の一部を吸収し、再度、地表面に放出する性質がある

- ※3:温室効果ガス(GHG)の排出削減により、気温上昇を2℃より十分下方に抑える(2℃目標)とともに1.5℃に抑える努力を継続するという目標

2.日本の地球温暖化対策(最新動向)

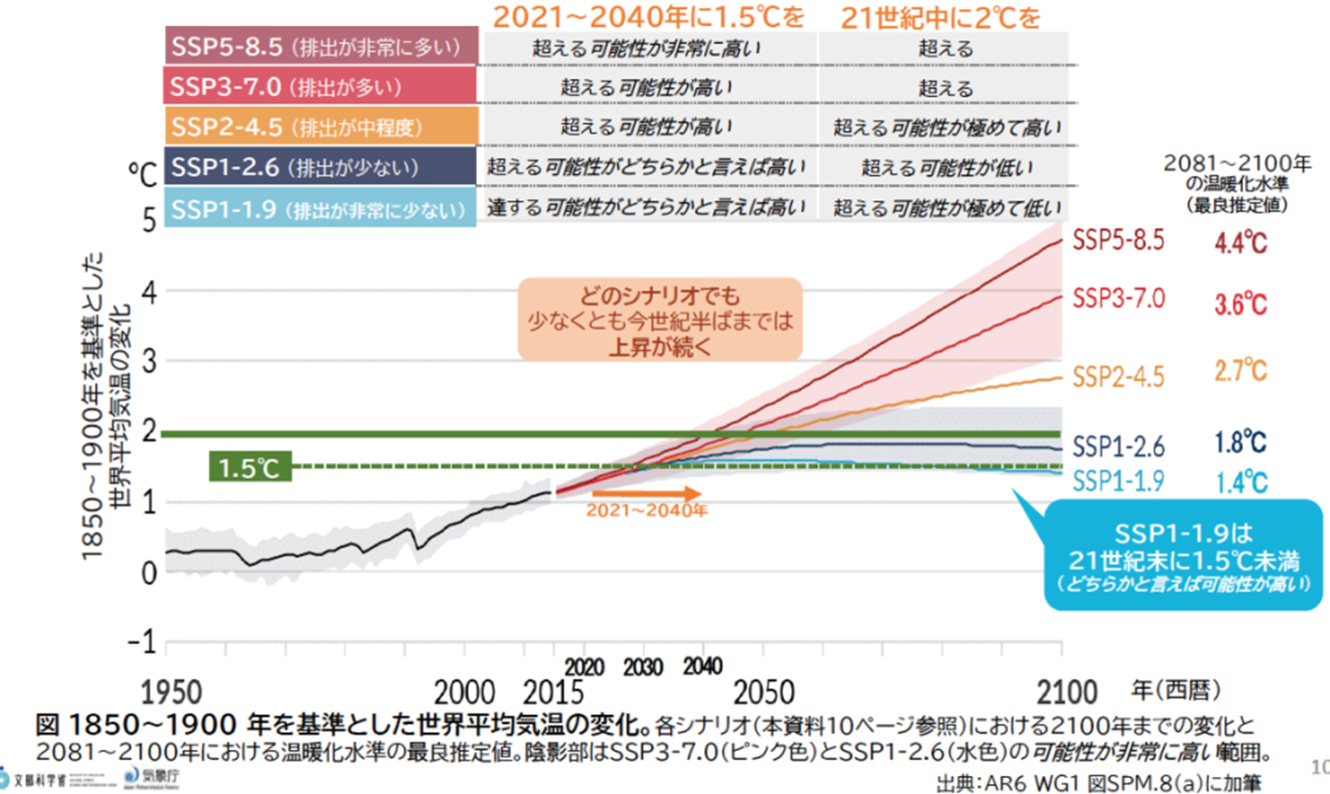

2020年10月、日本は2050年にカーボンニュートラル(脱炭素社会)の実現を目指すことを宣言しました。2021年4月には、2050年という長期目標を達成するための中期目標として「2030年度での温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けること」を表明しました。同年10月には、「地球温暖化対策計画※4」を改正するとともに、新たな2030年度削減目標を記載した「日本のNDC(Nationally Determined Contribution:国が決定する貢献)」を国連気候変動枠組条約(UNFCCC:United Nations Framework Convention on Climate Change)事務局に提出しました。

-

図表2:新たに策定された2030年度削減目標

図表2:新たに策定された2030年度削減目標

出典:環境省「地球温暖化対策計画」概要をもとにNEDO作成

これらの数値目標をもとに、現在、地球温暖化対策を「経済成長の制約」としてではなく、積極的に実施することで「産業構造や経済社会に変革をもたらし、大きな成長につながる契機」と捉え、地球温暖化対策を実施する企業などの活動を後押しする様々な戦略・施策の策定が進められています。

2021年6月に経済産業省が中心となって関係省庁が連携して策定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、産業政策・エネルギー政策の両面で成長が期待される14の重要分野が選定され、高い目標を掲げるとともに、予算、税制、金融などあらゆる政策を総動員して実現を目指す方針が示されました。さらに同年10月に閣議決定された「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」では、2050年カーボンニュートラルに向けた基本的な考え方や、エネルギーや産業、運輸、地域・くらし、吸収源対策(森林吸収源対策やDACCS[Direct Air Capture with Carbon Storage]の活用)の各部門の長期的なビジョンとそれに向けた対策・施策の方向性、「イノベーションの推進」や「グリーンファイナンスの推進」など、重点的に取り組む11の横断的な施策が示されました。

2023年2月には、グリーン・トランスフォーメーション(GX:Green Transformation)の実現を通して、新たな2030年度削減目標や2050年カーボンニュートラル達成と、安定・安価なエネルギー供給につながるエネルギー需給構造の転換などを目指す「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」が閣議決定されました。また現在、経済産業省は、今後成長が期待される産業ごとの具体的な道筋や需要サイドのエネルギー転換、クリーンエネルギー中心の経済・社会、産業構造の転換、地域・くらしの脱炭素化に向けた政策対応などをまとめる「クリーンエネルギー戦略」の整理を進めています(2024年4月時点)。

ほかにも農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」で、CO2ゼロエミッション化など14の目標が定められるなど、様々なアプローチから2030年度削減目標や2050年カーボンニュートラル達成を目指す施策の策定が進められています。

- ※4:地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画

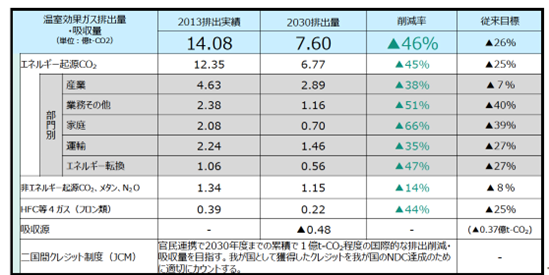

3.温室効果ガス(GHG)の排出量を減らすためには

環境省と国立環境研究所が2024年4月に発表した「2022年度の温室効果ガス排出・吸収量(詳細)」によると、2022年度の日本の温室効果ガス排出・吸収量※5は約10億8500万トン(CO2換算)でした。2021年度と比べて2.3%減少(約2,510万トン減少)し、2050年のカーボンニュートラルに向けて順調な減少傾向を継続しています。

-

図表3:日本の温室効果ガス(GHG)の排出・吸収量の推移

図表3:日本の温室効果ガス(GHG)の排出・吸収量の推移

出典:環境省/国立環境研究所「2022年度の温室効果ガス排出・吸収量(詳細)」P2

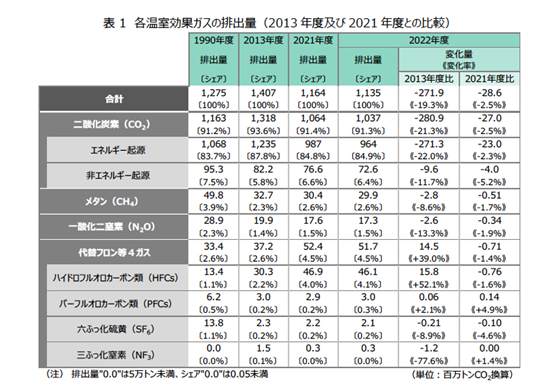

日本が排出する温室効果ガス(GHG)の内訳を見ると、一番多いのがCO2で約9割を占めます。したがって、大気中のCO2量をいかに減らせるかが、日本における地球温暖化対策の第一の課題となります。

-

図表4:各温室効果ガス(GHG)の排出量(2013年度および2021年度との比較)

図表4:各温室効果ガス(GHG)の排出量(2013年度および2021年度との比較)

出典:環境省/国立環境研究所「2022 年度の温室効果ガス排出・吸収量(詳細)」P4

大気中のCO2量を減らすためには、大きく次の3つのアプローチが考えられます。

1つ目は、私たちの経済活動などで排出されるCO2量をゼロに近づけるというアプローチです。たとえば、発電に使用するエネルギーを化石エネルギーから太陽光や風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーに転換すること。ほかにも、省CO2型設備の導入や、エネルギー消費量が増加傾向にある住宅やビルにおける省エネ対策、運輸・交通の効率化などがCO2量削減につながるアプローチと考えられます。

2つ目は、経済活動などで排出されたCO2をほかの気体から分離して貯留する、というアプローチです。「二酸化炭素回収・貯留(CCS:Carbon dioxide Capture and Storage)」や「二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS:Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)」と呼ばれる技術が、それにあたります。また広義では、NEDOが進める「新たな燃料ポテンシャル(早生樹等)を開拓・利用可能とする“エネルギーの森”実証事業」も、CO2を樹木に吸収・貯留させる取り組みといえます。

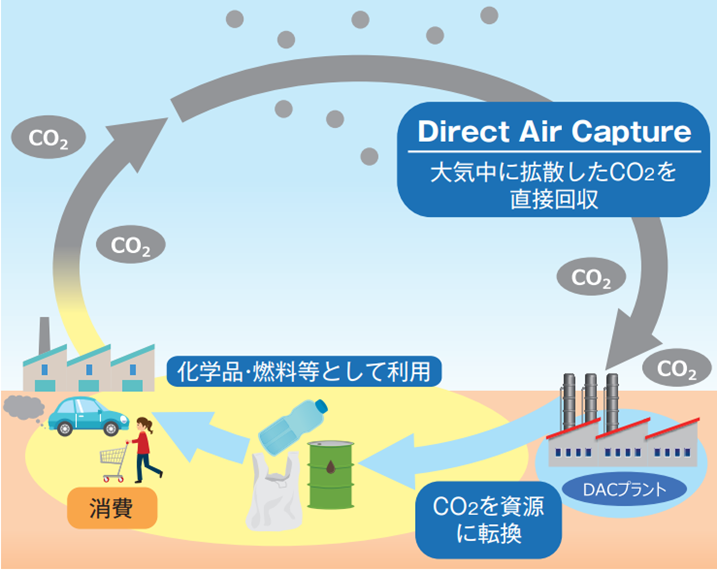

3つ目は、すでに拡散しているCO2を回収するというアプローチです。「DAC(Direct Air Capture:大気中のCO2を分離・回収)」と呼ばれる技術がそれにあたります。政府が創設した「ムーンショット型研究開発制度」において、NEDOが取り組んでいるムーンショット目標4「2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」の研究開発テーマの中では、大気中のCO2を回収し資源として利用する技術の研究・開発が進められています。

図表5:ムーンショット目標4のコンセプトイメージ

図表5:ムーンショット目標4のコンセプトイメージ

- ※5:排出量の合計から森林等の吸収源対策による吸収量を差し引いた値。

4.喫緊の課題は、代替フロン(HFC)対策。少量でも温室効果が甚大

日本の温室効果ガス(GHG)排出量の内訳(2022年度)で第2位を占めるのが、「代替フロン等4ガス※6」です。2022年度における代替フロン等4ガスの割合は4.5%。一見すると、それほど高くないように感じるかもしれません。ただし、たとえば代替フロン(HFC)の温室効果(GWP※7)は、CO2の140~約1万倍あり、わずかな排出量でも地球温暖化に与える影響は大きい物質なのです。先に示した日本の温室効果ガス(GHG)の2030年度削減目標でも、代替フロン等4ガスには、エネルギー起源CO2の45%削減(2013年度比)に次ぐ、44%削減という高い目標が設定されています。

代替フロン(HFC)は、オゾン層※8を破壊する物質であるCFC(クロロフルオロカーボン)などの特定フロン※9に代わって普及しました。1970年代に米国で、オゾン層を破壊する物質として主に冷凍機器の冷媒に使用されていたCFCなどが特定されると、オゾン層保護の観点からフロン規制の必要性が認識されるようになったのです。これを受けて1985年には、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」が、1987年にはフロン規制の国際的な枠組みとして「モントリオール議定書」がそれぞれ採択され、先進国では特定フロンの生産、輸出入が段階的に規制されることになります。日本は、1988年に「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)を制定し、オゾン層を破壊する特定フロンの規制を進めてきました。

特定フロンの規制が進むことで、代替フロン(HFC)が広く冷凍空調機器などで普及しましたが、代替フロンは、オゾン層の破壊効果を持たない一方で、先にも述べたように、大きな温室効果を有します。特定フロンから代替フロン(HFC)への転換が進むなか、今度は「地球温暖化」という観点から代替フロン(HFC)の排出抑制の必要性が認識されるようになりました。

- ※6:HFC(ハイドロフルオロカーボン=代替フロン)、PFC(パーフルオロカーボン)、SF6(六フッ化硫黄)、NF3(三フッ化窒素)。主に冷凍空調機器の冷媒、半導体や液晶の製造、洗浄剤などの用途に使われている

- ※7:地球温暖化係数(GWP:Global Warming Potential)。CO2を基準にして温室効果を示す指標

- ※8:地上から約10~50キロメートル上空の成層圏にある大気の層。太陽から届く有害な紫外線を吸収する役割を果たす

- ※9:CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)

5.代替フロン(HFC)の排出量抑制の道筋は2つ

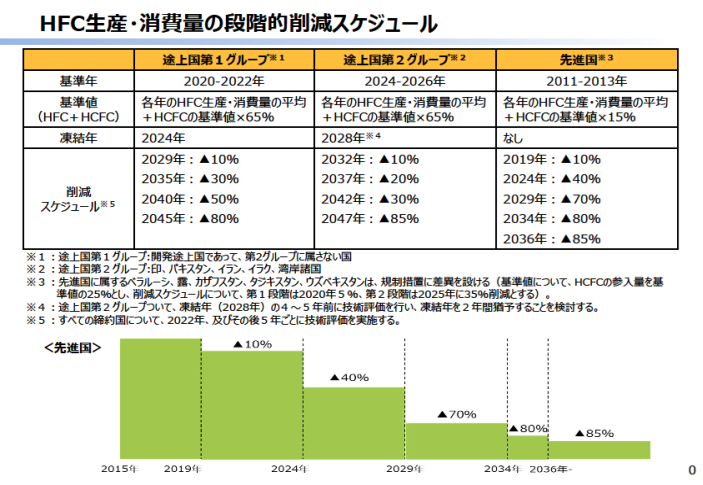

2016年10月にルワンダの首都キガリで開催されたモントリオール議定書第28回締約国会合(MOP28)で、モントリオール議定書の規制対象物質に代替フロン(HFC)が追加されました(キガリ改正)。これによりモントリオール議定書締約国は、各国が属するカテゴリーに示されたスケジュールに沿って、代替フロン(HFC)の生産および消費の段階的な削減が求められることになりました。

先進国カテゴリーに属する日本は、2036年までに基準値から85%削減する必要があります。また、削減の目標値は段階的に設定されており、特に2029年以降は約70%以上の大幅な削減が必要で、その対応は喫緊の課題となっています。

-

図表6:キガリ改正で示された代替フロン(HFC)生産・消費量の段階的削減スケジュール

図表6:キガリ改正で示された代替フロン(HFC)生産・消費量の段階的削減スケジュール

出典:経済産業省「HFC生産・消費量の段階的削減スケジュール」

代替フロン(HFC)の排出量を減らすための方法には、大きく2つの道筋があります。

1つは、現在、冷凍空調機器などで使用する代替フロン(HFC)の大気中への漏洩(ろうえい)を抑制すること。厳密な漏洩管理、適正な回収や再生処理の手法確立などがそれにあたります。

もう1つは、代替フロン(HFC)に代わる低GWP冷媒、およびそれを使用する機器の開発です。カーエアコンや家庭用冷蔵庫など、一部機器ではすでに代替フロン(HFC)に代わる冷媒の使用が進んでいます。一方で、業務用冷凍機器では、代替候補はあるもののコストや安全性などに課題が残り対応機器の普及が進んでおらず、業務用空調・家庭用空調に至っては有効な代替冷媒が絞り込めていない状況です。

繰り返しになりますが、直近の目標である2036年までの85%削減はもちろん、2050年カーボンニュートラル実現に目を向ければ、代替フロン(HFC)の排出量をゼロに近づける取り組みが必要となります。次世代低GWP冷媒とそれを使用する機器の開発が、そのカギを握ります。

6.国内外で協力して、温室効果ガス(GHG)の排出量削減を目指す

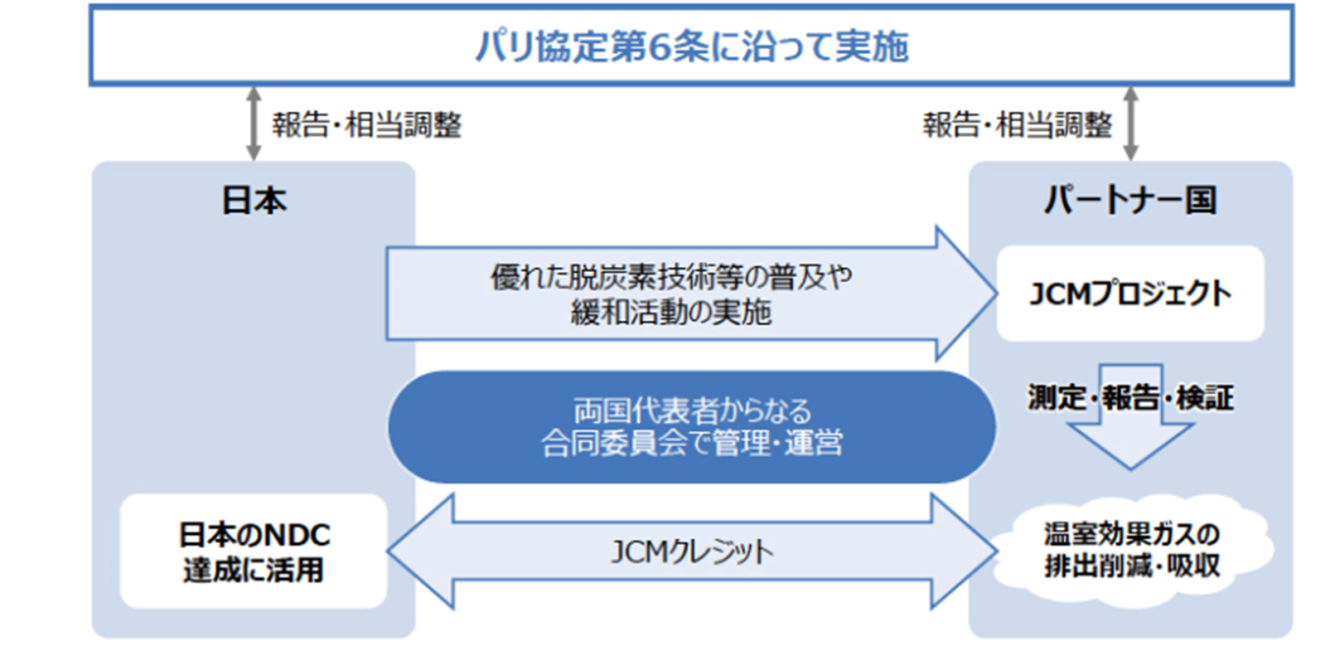

ここまで日本国内での温室効果ガス(GHG)排出量削減の取り組みについて紹介してきました。ただし、地球温暖化は世界規模で起こっている事象です。パリ協定で設定された気温上昇の上限目標を達成するために、全世界の3.1%程度(エネルギー起源CO2、2020年時点)といわれる日本の温室効果ガス(GHG)排出量を減らすだけでは十分とは言えません。そこで重要視されるのが、「二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)」(詳細は「国際展開支援」のページを参照してください)などを通じて、国外における温室効果ガス(GHG)排出量削減の取り組みにも積極的にコミットメントを果たしていくことです。

-

図表7:二国間クレジット制度の概要

図表7:二国間クレジット制度の概要

出典:経済産業省「JCM(二国間クレジット制度)」

最終更新日:2025年3月26日