生物のしくみをひもとく、強力なツール レーザ顕微鏡の開発

バイオ・医療共焦点レーザ顕微鏡による全染色体画像解析診断装置

オリンパス株式会社

取材:December 2008

INTRODUCTION 概要

"見る"ことを通じて生命活動を理解するバイオイメージング。驚くほどの進歩は、顕微鏡の技術開発によって支えられています。

BEGINNING 開発への道

ライフサイエンスを支えるバイオイメージング

生物の体内では、様々な化学反応が複雑に絡み合い、生命活動を維持しています。種々の物質がどのように作られ、関係しあっているのか。このメカニズムを明らかすることは、難病の原因を解明し、新しい薬の開発につなげるために必要不可欠です。あるいは健康維持に役立つ作物を開発できる可能性もあります。ライフサイエンスの発展には、生体内の現象を詳しく調べる研究が欠かせません。

そうした研究の重要なツールとして、著しい進歩をとげているのが、細胞や組織の画像から生体内の現象を探るバイオイメージングです。

細胞内の微細な活動を観察するために、観察対象に蛍光物質を付けて蛍光検出を行い、顕微鏡で画像を取得する方法がよく用いられます。当初、有機化合物の蛍光色素で細胞や組織を染色していましたが、下村脩博士のノーベル賞受賞で、一般にも広く知られるようになった蛍光タンパク質、GFP(Green Fluorescent Protein)の登場で、特定のタンパク質を選択的に蛍光検出できるようになりました。

しかし、どんなに小さく微量な対象を可視化できても、粗い画像では正確な情報はつかめません。蛍光を捉える"眼"、つまり顕微鏡が、解析の精度を決める重要な鍵になります。

よくみえる顕微鏡

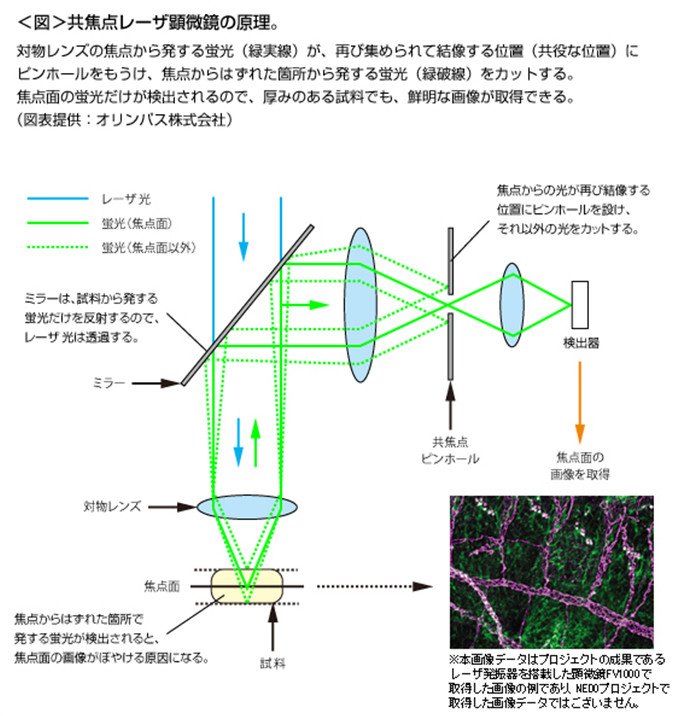

1998年から5年間行われたNEDOプロジェクトでは、全染色体の蛍光画像から異常がある箇所を調べ、これを疾患と関連づけて診断に役立てるシステムの構築を目指しました。しかし染色体の蛍光像は暗く、異常を識別できるだけの画像を得るのは至難の技です。そこで注目されたのが、共焦点レーザ顕微鏡でした。

この顕微鏡の特長は、何といっても鮮明な画像です。レーザ光を試料に照射し、焦点の蛍光だけを検出するので、焦点以外からの光が重なり、画像がぼやけることを防ぎます。厚みのある試料でも任意の深さで鮮明なスライス画像が取得でき、深さを変化させたスライス画像を統合すれば、3次元の立体イメージも構成できます。

しかし、従来の技術では、共焦点レーザ顕微鏡でも染色体を明確に識別できる画像は得られませんでした。しかも、設置に広いスペースが必要なうえ、操作には熟練した技術や手間が必要でした。

医療現場で広く普及させるには、上記2点の改善が必要でした。そこで、NEDOプロジェクト発足にあたって、顕微鏡分野で豊富な実績と経験をもつオリンパス株式会社が実施メンバーとして参加し、より高性能な共焦点レーザ顕微鏡の開発に着手しました。

新しい技術で精細な画像を追求する

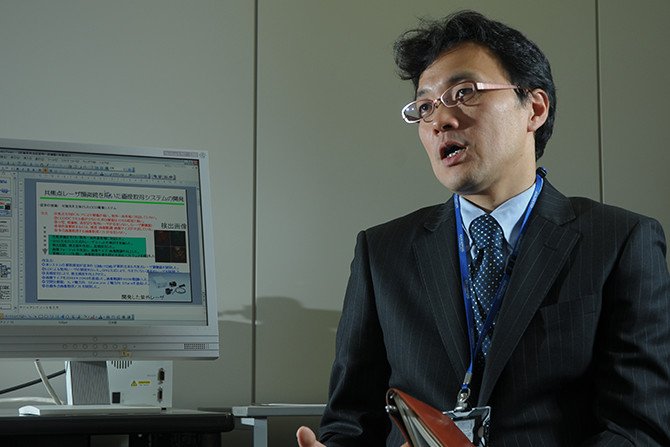

開発の中心を担ったのは、同社、MIS事業部MIS開発1部開発1グループの中田竜男グループリーダーです。精細な画像を取得でき、しかも扱いやすい共焦点レーザ顕微鏡の開発に努めました。

求められたのはまず、染色体の暗い蛍光像(弱い光)でも検出できる高い感度です。

そこで、顕微鏡内のミラー(鏡)に、蛍光をできるだけ漏らさないための改良を加えました。このミラーは、蛍光だけを反射し光路を変化させ、それ以外の光は透過させる必要があります。

表面に100層以上のコーティングを施し、以前より漏れなく蛍光を反射できるミラーを開発した上に、蛍光の検出信号だけを増幅する電気回路を開発するなど、様々な箇所に工夫を施し、感度を向上させました。

また、試料全体をディスプレイ上で俯瞰し、必要な箇所をいくつか選び、その画像を同時に複数取得できるようなソフトウェアも開発しました。操作性が向上し、便利になったばかりでなく、その後開発された3次元イメージや、動画を作成するソフトウェアの基礎にもなっています。

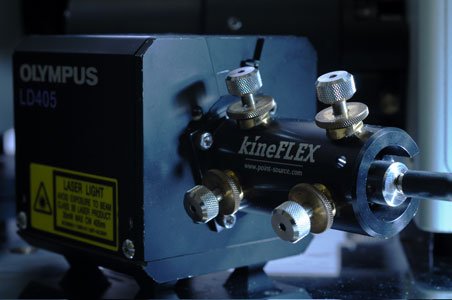

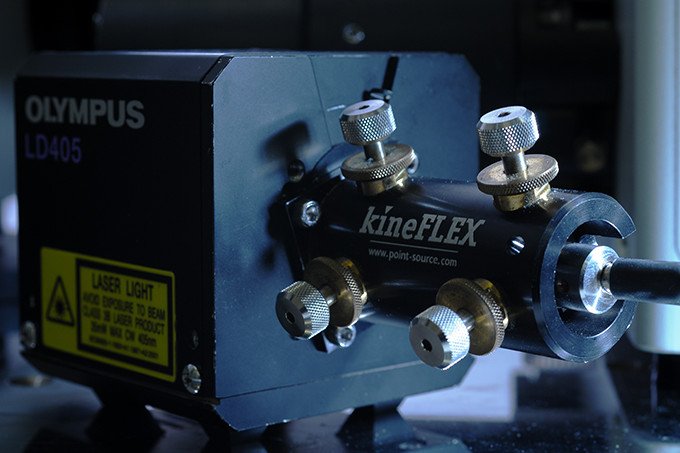

さらに、省スペースとコストダウンにも成功しました。ポイントはレーザ発振器の小型化です。事務机ほどの大きさがあった発振器は、10cm弱の箱型にまで小型化できました。中田さんは「全く新しいタイプのレーザの開発でした。リスクの高い開発に挑戦できたのも、NEDOの支援があったから」と振り返ります。

プロジェクトで開発されたシステムを使って検出された染色体画像

プロジェクトで開発されたシステムを使って検出された染色体画像

(画像提供:オリンパス株式会社)

プロジェクトで培った技術から製品になったレーザ顕微鏡

プロジェクトで培った技術から製品になったレーザ顕微鏡

BREAKTHROUGH プロジェクトの突破口

染色体の蛍光色素を励起させるには、紫外線領域(400nm以下)のレーザが必要でした。当時、紫外線領域で使われていたガスレーザでは水冷装置が必要で、顕微鏡全体の大型化やコスト高の要因になっていました。

そこで、中田さんが、着目したのが半導体レーザです。構造が単純で小型なうえに安価。しかも、消費電力が少ないという特色があります。

ただ当時は、紫外線領域でレーザを発振できる素子はなく、レーザ波長を半分に変換できるセカンドハーモニックジェネレーターで、700nmの半導体レーザを355nmにしようと考えました。ところが予想を上回る装置の発熱に悩まされ、開発が進みませんでした。

しかし、「ちょうどその頃、あるメーカーが、ブルーレイ(Blu-ray)ディスクに用いる400nmの半導体レーザを開発したんです」と中田さんは振り返ります。絶好の機会と、早速取り寄せましたが、レーザ顕微鏡に用いるには、出力の安定性が低いことが問題でした。

レーザ顕微鏡では、試料から発する蛍光の微妙な明暗の違いから、物質の分布状態などを解析します。このため、試料に照射するレーザ出力のぐらつきは正確な測定の妨げになるのです。

「安定性を左右するのは温度です。そこで、半導体素子とともに、電流を流すと温度差が生じるペルティエ素子を回路に組み込み、精確な温度制御を実現しました」と中田さん。遂に、高い安定性をもつ405nmの小型レーザを完成させました。

レーザと同時に、中田さんは化学薬品メーカーに協力を依頼して、400nm付近のレーザでも強い蛍光を発することができる色素の開発も行いました。こうして小型レーザを使い、プロジェクトの目標であった染色体の識別に成功したのです。現在では、375nmから480nmのレーザでも同様の小型化が実現しています。

※本画像データは、プロジェクトの成果であるレーザ発振器を搭載した顕 微鏡FV1000で取得した画像の例であり、NEDOプロジェクトで取得した画像ではありません。

10cm弱の箱型にまで小型化されたレーザ発振器

10cm弱の箱型にまで小型化されたレーザ発振器

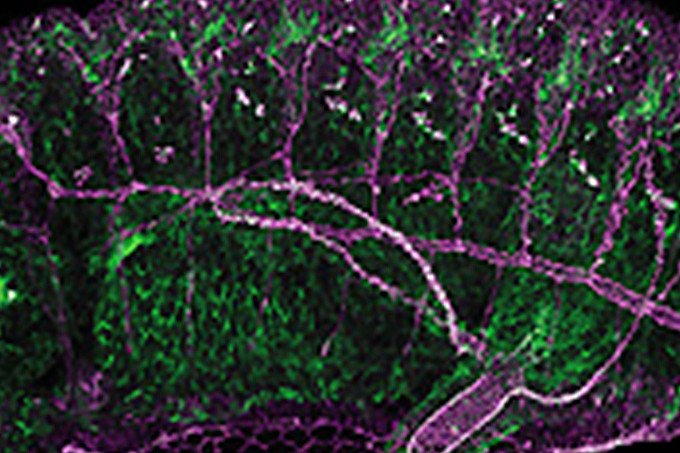

共焦点レーザ顕微鏡の画像(ショウジョウバエの胚)※

共焦点レーザ顕微鏡の画像(ショウジョウバエの胚)※

画像提供:オリンパス株式会社/東京大学大学院 新領域創成科学研究科先端生命科学専攻 遺伝子システム革新学分野 小嶋徹也先生

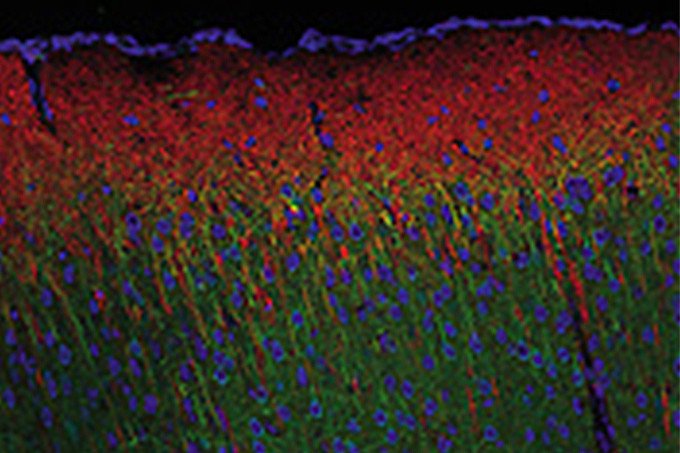

共焦点レーザ顕微鏡の画像(マウス大脳皮質)※

共焦点レーザ顕微鏡の画像(マウス大脳皮質)※

画像提供:オリンパス株式会社/三菱化学生命科学研究所 分子加齢医学 池上浩司先生・瀬藤光利先生

FOR THE FUTURE 開発のいま、そして未来

使いやすく進化をとげる製品

NEDOプロジェクトで培った技術から、新しい共焦点レーザ顕微鏡が製品化された後も、「こんなふうに使いたい」というユーザーの声によって、製品はさらなる進化をとげています。

例えば、神経細胞に光刺激を与えながら観察したいという要望からは、観察中の試料にレーザ以外の光を照射できる光刺激装置が開発されました。その後、光刺激は実験手法として広く用いられ、現在では標準で装備される機能になりました。このように、ユーザーとともに行う製品開発が、新しい機能を生み出す源になっています。

ワンボックス型の共焦点レーザ顕微鏡(写真提供:オリンパス株式会社)

ワンボックス型の共焦点レーザ顕微鏡(写真提供:オリンパス株式会社)

一方、機能を増やすのではなく、厳選してほしいというニーズもあります。昨年(2008年)、誰でも手軽に使えるというコンセプトから、すべての装置をワンボックスに収めた共焦点レーザ顕微鏡が発売されました。機能は限定されますが、小型で安価、しかも操作はすべてディスプレイ上で行うことができます。中田さんは「NEDOプロジェクトで培った小型レーザの技術なしでは実現できなかった製品」と語ります。

中田さんは今後について、「バリエーションをだしながら市場にあった顕微鏡を開発して、事業を拡大していきたい」と、さらなる製品開発に意欲をのぞかせます。(2008年12月取材)

FACE 開発者の横顔

アイディアの将来性を見抜くのが

開発マネージャーの役割

中田さんはプロジェクトについて「多分野の専門家と技術が集結した成果」と振り返ります。困難な問題に直面すると、専門家たちから様々なアイディアが提案されました。しかし、資金と時間は限られています。アイディアを取捨選択し、研究開発の方向を決めなければ、プロジェクトが動きません。マネジメントを担当する中田さんは「アイディアの将来性を見極めることが何より重要だった」と語ります。

実は、小型レーザの開発に挑戦した理由のひとつも、将来性でした。NEDOプロジェクト期間(98年~03年)に、400nm付近と470~480nmに吸収帯をもつGFPが、盛んに使用され始めました。中田さんは、このような状況から、当時あまり使われていなかった400nm付近のレーザに対する需要が増加すると予想し、開発に踏み切ったのです。予想通り、現在では400nm付近のレーザはよく使用されるようになり、当時開発した405nmの小型レーザは、その後の事業を支える技術になりました。

今後の開発について中田さんは「"見る"というのは、もっとも本能的な理解の仕方だと思います。対象をできる限り"そのまま"見ることができる装置を開発したい」そして何より「研究者が本来の仕事に集中できるような使いやすいツールを提供したい」と意気込みを語ります。

オリンパス株式会社

オリンパス株式会社

中田さん

Questionnaire

お読みいただきありがとうございました。ぜひともアンケートにお答えいただき、お読みいただいた感想をお聞かせください。いただいた感想は、今後の連載の参考とさせていただきます。