地熱発電導入拡大研究開発

事業・プロジェクト概要

「第5次エネルギー基本計画」において、地熱発電は発電コストが低く、安定的に発電を行うことが可能なベースロード電源を担うエネルギー源と位置付けられています。また、「長期エネルギー需給見通し」では、地熱発電の2030年における導入見込み量として、最大で約155万kW、発電電力量113億kWhの導入拡大が掲げられています。

さらに、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、超臨界地熱発電は約10万kW程度の発電施設の大規模化や発電コストの低減が期待され、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて重要な地熱発電技術であるとされており、2040年以降の導入拡大が期待されています。

本事業では、国立・国定公園特別地域での地熱開発を含め、地熱発電の導入拡大を促進することを目的とし、2030年のエネルギーミックス実現に向けて、我が国の地熱発電設備容量最大155万kWの達成を図るとともに、次世代のイノベーション技術として注目される超臨界地熱資源を対象とした地熱資源評価に係る研究開発を実施し、より一層の地熱発電の導入拡大を促進します。

- 超臨界地熱資源技術開発

- 環境保全対策技術開発

- 地熱発電高度利用化技術開発

研究開発内容

(1)超臨界地熱資源技術開発

- 〔1〕地表調査(地質、地化学、物理探査等)及び地熱構造調査試錐を行うことで、地下5km以浅に超臨界水領域(或いはそれに準じる)地熱資源の賦存を推定し、その資源量を評価するとともに、想定される地下環境で掘削可能な資材・機材を選定し、安全面・環境面にも対応した目標達成可能な調査井及び噴気試験仕様を提案する。併せて、経済性について再評価を実施する。

- 〔2〕地熱資源探査手法として期待される地震波モニタリング手法、並びにより高温環境に耐えうる測定機器を開発する。

(2)環境保全対策技術開発

環境アセスメントにおける各種(例えば、大気質等)の調査・予測・評価において、それぞれの手法開発、具体的にはデータの質・量を大幅に向上させ、予測・評価の精度を引き上げることに資する硫化水素連続モニタリング装置開発、並びに、気象観測を代替し、調査期間を大幅に短縮させるための気象モデル手法開発を実施し、環境保全対策技術の向上を図る。

(3)地熱発電高度利用化技術開発

地熱発電設備や地熱貯留層のそれぞれの管理を効率化・最適化する手法開発を実施する。

涵養水の移動経路や貯留層の温度・圧力の影響、並びに、振動(地震)を、リアルタイムで時空間的にモニタリングする技術を開発する。要素技術としては、高温用光ファイバーのマルチセンサー化と長寿命化の開発、モニタリング結果を活用した涵養水の流路、流動状態の評価技術(シミュレーション技術)の開発、貯留層特性を把握する計測技術の開発等を行う。

プロジェクトマネージャー

近藤 洋裕 主任

アウトカム目標

2030年頃に、地熱発電所の平均利用率並びに発電原価を、現状よりそれぞれ20%pt向上並びに低減化し、最大で約1.55GWの発電容量、および11TWhの発電量の達成が見込まれる。これによるCO2削減量は、約630万トン-CO2/年である。さらに、2040~2050年頃に、超臨界地熱資源を活用した地熱発電所(100MW級を5カ所)の普及を目指す。推定資源量は、11GWと試算され、これによるCO2削減量は、約4,500万トン-CO2/年である。

アウトプット目標

本事業では、国立・国定公園特別地域での地熱開発を含め、地熱発電の導入拡大を促進することを目的とし、2030年のエネルギーミックス実現に向けて、我が国の地熱発電設備容量最大1.55GWの達成を図るとともに、次世代のイノベーション技術として注目される超臨界地熱資源を対象とした地熱資源評価に係る研究開発を実施し、より一層の地熱発電の導入拡大を促進する。

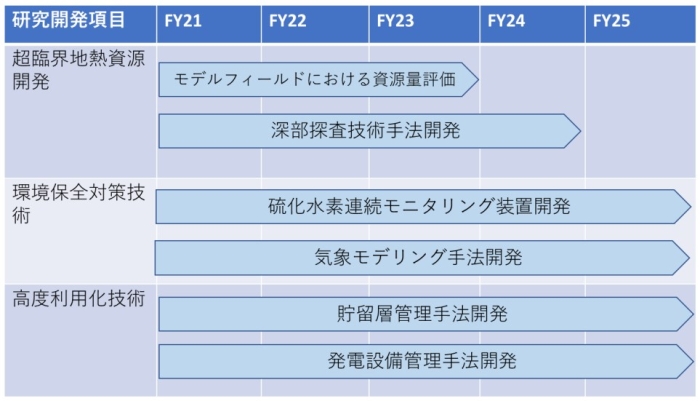

プロジェクト線表

基本情報

| 事業期間・予算額 | 実施期間:2021年度~2025年度、2024年度予算:9.0億円 |

|---|---|

| 技術・事業分野 | 地熱発電・再生可能エネルギー熱利用 |

| プロジェクトコード | P21001 |

| 担当部署 | 再生可能エネルギー部 (TEL:044-520-5270) |

詳細資料

- 基本計画(541KB)

- 実施方針:2025年度版(522KB)

- 実施方針:2024年度版(307KB)

- 実施方針:2023年度版(392KB)

- 実施方針:2022年度版(551KB)

- 実施方針:2021年度版(360KB)

成果報告

2024年度成果報告会発表者

| テーマ名 | 発表事業者 |

|---|---|

| 超臨界地熱発電に係るNEDOの取り組みについて | NEDO 再生可能エネルギー部 |

| 超臨界地熱資源量評価(湯沢南部地域) | 日鉄鉱コンサルタント |

| 超臨界地熱資源量評価(葛根田地域) | 産業技術総合研究所 |

| 超臨界地熱資源量評価(八幡平地域) | 三菱マテリアルテクノ |

| 超臨界地熱資源量評価(九重地域) | 九州大学 |

2023年度成果報告会発表者

| テーマ名 | 発表事業者 |

|---|---|

| 地熱に関する技術開発の全体説明 | NEDO 新エネルギー部 熱利用グループ |

| 坑内異常自動検出AI方式、耐熱坑内可視カメラ(BHS)開発 | 地熱エンジニアリング株式会社 |

| IoT硫化水素モニタリングシステムの開発 | 東北緑化環境保全株式会社 |

| 光ファイバーDASによる超臨界地熱資源探査技術開発 | 一般財団法人エンジニアリング協会 |

| 超臨界地熱資源量評価(湯沢南部地域) | 日鉄鉱コンサルタント株式会社 |

| 超臨界地熱資源量評価(九重地域) | 国立大学法人九州大学 |

| 超臨界地熱資源量評価(八幡平地域) | 三菱マテリアルテクノ株式会社 |

| 超臨界地熱資源量評価(葛根田地域) | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |

その他事業者

| テーマ名 | 事業者 |

|---|---|

| 環境保全対策技術開発/気象調査代替手法および新たな大気拡散予測手法の研究開発 | 一般財団法人電力中央研究所 |

| 地熱発電高度利用化技術開発/蒸気生産データのAI処理による坑内および貯留層での早期異常検知技術の開発 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |

| 地熱発電高度利用化技術開発/光ファイバマルチセンシング・AIによる長期貯留層モニタリング技術の開発 | 株式会社物理計測コンサルタント |

| 地熱発電高度利用化技術開発/AIを利用した在来型地熱貯留層の構造・状態推定 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |

| 地熱発電高度利用化技術開発/地熱貯留層設計・管理のための耐高温・大深度地殻応力測定法の実用化 | 国立大学法人東北大学流体科学研究所 |

| 地熱発電高度利用化技術開発/発電設備利用率向上に向けたスケールモニタリングとAI利活用に関する技術開発 | 九電産業株式会社 |

| 地熱発電高度利用化技術開発/地熱発電持続可能性維持のためのIoT-AI技術開発 | 地熱技術開発株式会社 |

最終更新日:2025年2月27日

関連ページ

- 地熱発電・再生可能エネルギー熱利用

- 同分野のニュースリリースを探す

- 同分野の公募を探す

- 同分野のイベントを探す