NEDO先導研究プログラム

事業・プロジェクト概要

持続的かつ強靭な社会・経済構造の構築に対応するためには、従来の発想によらない革新的な技術の開発が必要となっています。特に、実際、太陽光パネルや燃料電池等の環境・エネルギー分野の技術・システムは、基礎研究から実用化研究、社会システムへの実装に至るまでに30年以上を要するケースが少なくありません。このため、2030年頃の実用化を目指す国家プロジェクトの推進に加え、「未来も技術で勝ち続ける国」を目指して、今のうちから2040年以降を見据えた「技術の原石」を発掘し、将来の国際競争力を有する有望な産業技術の芽を育成していくことが重要となります。

近年の厳しい競争環境の中、我が国民間企業の研究開発期間は成果を重視し短期化しており、事業化まで10年以上を要する研究開発への着手が困難な状況にあり、こうした状況を放置した場合、将来の産業競争力強化や新産業創出を目指す国家プロジェクトに繋がる新技術が枯渇していく恐れがあります。

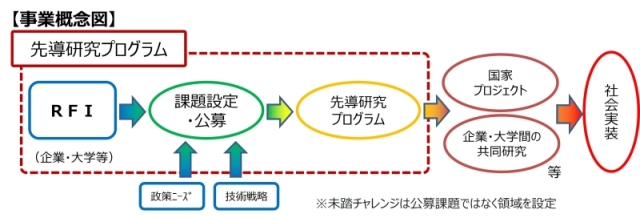

そこで、本制度では、脱炭素社会の実現や新規分野でのイノベーションの創出に向けて、エネルギー・環境分野、産業技術分野において、2040年以降(先導研究開始から15年以上先)の実用化・社会実装を見据えた革新的な技術シーズを発掘・育成し、国家プロジェクトを含む産学連携体制による共同研究やスタートアップの創出等につなげていくことを目的として、先導研究プログラムを推進しています。

研究開発内容

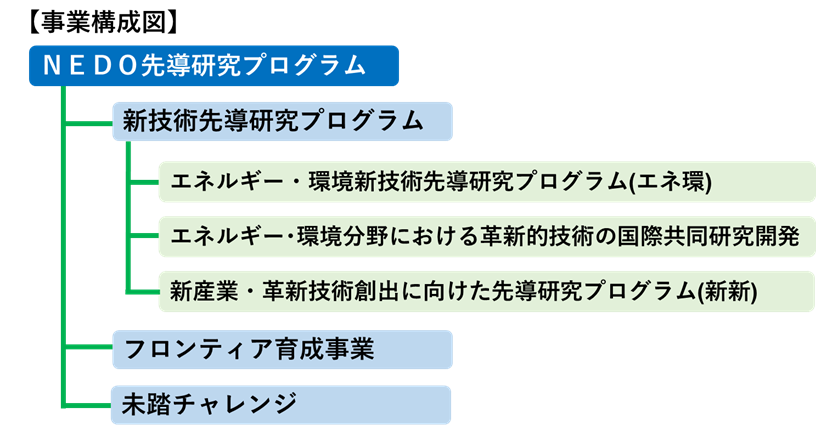

(1)新技術先導研究プログラム

脱炭素社会の実現や新産業の創出に向けて、2040年以降(先導研究開始から15年以上先)の実用化・社会実装を見据えた革新的な技術シーズを発掘・育成し、国家プロジェクトを含む産学連携体制による共同研究等につなげていくことを目的として、先導研究を実施します。

(2)フロンティア育成事業

新規分野でのイノベーションの創出に向けて、フロンティア領域※における技術を探索・育成します。

※将来的なポテンシャルが大きい一方で、技術開発や市場の不確実性といったリスクの高さ、巨額の研究開発設備投資の必要性などの理由で、国としては重点投資していきたいにもかかわらず、個社だけでは投資が進みにくい領域

(3)未踏チャレンジ ※旧名称:未踏チャレンジ2050

事業開始後30年先を見据えた温室効果ガスである二酸化炭素の抜本的な排出削減を実現する技術について、既存技術の延長線上になく、従来の発想によらない革新的な技術シーズを探索・創出し、国家プロジェクトを含む産学連携体制による共同研究等につなげていくことを目的として、先導研究を実施します。

| (1)新技術先導研究プログラム | (2)フロンティア育成事業 | (3)未踏チャレンジ (旧名称:未踏チャレンジ2050) |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー・環境新技術先導研究プログラム | エネルギー・環境分野における革新的技術の国際共同研究開発 | 新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラム

2022年度までの「新産業創出新技術先導研究プログラム」及び「マテリアル・バイオ革新技術先導研究プログラム」を本プログラムに統合 |

|||

| 対象とする研究開発テーマ/研究領域 | 脱炭素社会の実現に資する有望な技術であり、2040年以降の実用化・社会実装を見据えた革新的な技術 | 脱炭素社会の実現に向けて、2040年以降の実用化・社会実装を見据えた革新的な技術であり、我が国大学・公的研究機関等が諸外国の研究機関等との間で連携・協力して行うことを前提としたもの | 新産業・革新技術創出に向けた有望な技術であり、事業開始後15年から20年以上先の社会実装を見据えた革新的な技術 | 新規分野でのイノベーションの創出に向けて、フロンティア領域における技術を対象とする。 |

|

| 実施期間 | 最大3年間 (2年目に中間評価を実施し、3年目の実施が認められたものに限る。) |

最大3年間 (2年目に中間評価を実施し、3年目の実施が認められたものに限る。) |

最大3年間 (2年目に中間評価を実施し、3年目の実施が認められたものに限る。) |

技術の内容やTRL等に応じ実施機関や事業規模を公募課題ごとに柔軟に設定 (原則、外部性を取り入れた中間評価を行い、その結果次年度以降の実施可否を決定) |

最大5年間 (2~3年目に中間評価を実施し、3~4年目以降の実施が認められたものに限る。) |

| 事業規模 | 総額2億円以内 (1年目:1億円、2年目:5,000万円、3年目:5,000万円程度が上限) |

総額1.5億円以内 (年間5,000万円程度が上限) |

総額2億円以内 (1年目:1億円、2年目:5,000万円、3年目:5,000万円程度が上限) |

年間500万~2,000万円程度 | |

| 事業形態 | 委託 | ||||

| 実施体制 | 企業及び大学・公的研究機関等※による産学連携体制

※大学・公的研究機関等:国公立研究機関、国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学、高等専門学校、並びに国立研究開発法人、独立行政法人、地方独立行政法人及びこれらに準ずる機関(以下同じ)。 |

企業及び大学等による産学連携体制、又は大学・公的研究機関等のみの体制 | 企業及び大学・公的研究機関等による産学連携体制 | 産学連携体制、民間企業のみ、大学・公的研究機関等のみ(事業化に向けた体制構築に取り組むことが条件) | 企業及び大学等による産学連携体制、又は大学・公的研究機関等のみの体制 |

(4)情報提供依頼(RFI)とビジョナリー・インキュベーション・プログラム(VIP)について

- 〔1〕先導研究プログラムでは、公募における技術課題を設定するため、情報提供依頼(RFI)を行っています。提供いただいた情報は、公募における技術課題を設定するための基礎情報として活用するとともに、NEDO技術戦略や他事業・制度の検討等に活用しています。

注:情報提供依頼(RFI)は、研究開発課題の設定に向けたスケジュールの関係上、受付期間を区切って行っております(最新のRFIの内容と対象事業はこちら(↓)から。)。

「NEDO先導研究プログラム/新技術先導研究プログラム及びフロンティア育成事業」に係る情報提供依頼(RFI)について - 〔2〕RFIに応じて提出された情報のうち、対象年度に課題設定に至らなくとも、その情報を基に更に議論を深めたり、新しいアイデアを創出させられる可能性があるもの(有望な技術シーズ)を対象に、VIPワークショップを開催し、産学官で技術や社会像(ビジョン)を議論・共有することで、新しい技術のネットワークやコミュニティの形成・拡大をはかり、次回以降のRFIへつなげる支援を行っています。

- 2025年5月23日から5月30日までの期間で全5回開催いたしました。

- 「NEDO先導研究プログラム RFI情報提供者によるVIPワークショップ2025」の開催報告

- VIPワークショップの2023年度、2024年度の開催報告はこちら(↓)。

- 「NEDO新技術先導研究プログラム/RFI情報提供者によるVIPワークショップ2024」の開催報告

- 「NEDO新技術先導研究プログラム/RFI情報提供者によるVIPワークショップ2023」の開催報告

(5)技術提案・ご相談窓口

上記の情報提供依頼(RFI)とは別に、年間を通じて技術提案・相談をお受けしております。技術提案・相談をされる場合は、電子メールで以下の記載事項の情報を以下メール宛先に送付してください。

【メール宛先】

- エネルギー・環境新技術先導研究プログラム、新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラムに関する提案・ご相談:rfi-enekan@nedo.go.jp

- エネルギー・環境分野における革新的技術の国際共同研究開発に関する提案・ご相談:shinkakushin@ml.nedo.go.jp

【技術提案・相談を行う場合の記載事項(様式自由)】

研究開発内容、研究開発テーマの革新性、研究開発テーマの従来技術や競合技術に対する優位性、社会実装のイメージ・インパクト

パンフレット・NEDO connect

過去の採択テーマ

| 年度 | エネルギー・環境新技術先導研究プログラム | エネルギー・環境分野における革新的技術の国際共同研究開発

※2022年度までは「クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同研究開発事業」として公募・採択を実施。国際共同研究開発の研究概要一覧は以下のサイトご参照。 |

新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラム

※2022年度までは「新産業創出新技術先導研究プログラム」として実施 |

マテリアル・バイオ革新技術先導研究プログラム | フロンティア育成事業 | 未踏チャレンジ (旧:未踏チャレンジ2050) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025 | テーマ一覧 | テーマ一覧 | テーマ一覧 | ※2023年度より新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラムに統合 | テーマ一覧 | テーマ一覧 |

| 2024 | テーマ一覧 | テーマ一覧 | テーマ一覧 | ‐ | テーマ一覧 | |

| 2023 | テーマ一覧 | テーマ一覧 | テーマ一覧 | ‐ | テーマ一覧 | |

| 2022 | テーマ一覧 | ‐ | テーマ一覧 | テーマ一覧 | ‐ | テーマ一覧 |

| 2021 | テーマ一覧 | ‐ | テーマ一覧 | テーマ一覧 | ‐ | テーマ一覧 |

| 2020 | テーマ一覧(第1回採択) テーマ一覧(第2回採択) |

‐ | テーマ一覧 | ‐ | ‐ | テーマ一覧 |

| 2019 | テーマ一覧 | ‐ | テーマ一覧 | ‐ | ‐ | テーマ一覧 |

| 2018 | テーマ一覧 | ‐ | テーマ一覧 | ‐ | ‐ | テーマ一覧 |

| 2017 | テーマ一覧 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | テーマ一覧 |

| 2016 | テーマ一覧 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |

| 2015 | テーマ一覧(第1回採択) テーマ一覧(第2回採択) |

‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |

| 2014 | テーマ一覧 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |

各テーマの研究開発内容等の詳細については「NEDO先導研究プログラム」パンフレットをご覧ください。

終了時評価

<エネルギー・環境新技術先導研究プログラム>

- 2022年度採択テーマ(2025年終了テーマ終了時評価)

- 2022、2023年度採択テーマ(2024年終了テーマ終了時評価)

- 2022年度採択テーマ(2024年終了テーマ終了時評価)

- 2021、2022年度採択テーマ(2023年終了テーマ終了時評価)

- 2019、2020、2021年度採択テーマ(2021、2022年終了テーマ事後評価)

- 2018、2019、2020年度採択テーマ(2020、2021年度終了テーマ事後評価)

- 2018、2019、2020年度採択テーマ(2020年度終了テーマ事後評価)

- 2016、2017、2018年度採択テーマ(2019年終了テーマ事後評価)

- 2015、2016、2017年度採択テーマ(2017、2018年終了テーマ事後評価)

- 2014年度採択テーマ(2016、2017年終了テーマ事後評価)

<新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラム>

・旧「新産業創出新技術先導研究プログラム」

- 2023年度採択テーマ(2025年終了テーマ終了時評価)

- 2022年度採択テーマ(2024年終了テーマ終了時評価)

- 2021、2022年度採択テーマ(2023年終了テーマ終了時評価)

- 2020、2021年度採択テーマ(2022年終了テーマ事後評価)

- 2019年度採択テーマ(2020、2021年度終了テーマ事後評価)

- 2018、2020年度採択テーマ(2020年終了テーマ事後評価)

- 2018年度採択テーマ(2019年終了テーマ事後評価)

・旧「マテリアル・バイオ革新技術先導研究プログラム」

成果報告会

| 2025年1月 | 2025年1月24日に、株式会社日刊工業新聞社が事務局となるモノづくり日本会議との共催により、「2024年度NEDO先導研究プログラム成果報告会 ~フロンティアの発掘・育成から大型プロジェクトへ~」を開催しました。 |  2024年度NEDO先導研究プログラム成果報告会 ~フロンティアの発掘・育成から大型プロジェクトへ~ 2024年度NEDO先導研究プログラム成果報告会 ~フロンティアの発掘・育成から大型プロジェクトへ~ |

| 2024年1月 | 2024年1月29日に、株式会社日刊工業新聞社が事務局となるモノづくり日本会議との共催により、第48回新産業技術促進検討会シンポジウム「2023年度NEDO先導研究プログラム報告会~技術シーズで拓く社会実装への道~」を開催しました。 |  2023年度NEDO先導研究プログラム報告会~技術シーズで拓く社会実装への道~ 2023年度NEDO先導研究プログラム報告会~技術シーズで拓く社会実装への道~ |

| 2023年2月 | 2023年2月8日に、株式会社日刊工業新聞社が事務局となるモノづくり日本会議との共催により、第42回新産業技術促進検討会シンポジウム「2022年度NEDO先導研究プログラム報告会~社会実装に向けたマネジメントとは~」を開催しました。 |  2022年度NEDO先導研究プログラム報告会~社会実装に向けたマネジメントとは~ 2022年度NEDO先導研究プログラム報告会~社会実装に向けたマネジメントとは~ |

| 2022年10月 | 2022年10月に、「NEDO産学連携フォーラム2022」の一環として「NEDO先導研究プログラム/ビジョナリーセミナー ~未来を拓く新技術との出会い~」を開催しました。 |  ビジョナリーセミナー ~未来を拓く新技術との出会い~ ビジョナリーセミナー ~未来を拓く新技術との出会い~ |

| 2022年10月 | 2022年10月に、「NEDO産学連携フォーラム2022」の一環として「NEDO先導研究プログラム/未踏チャレンジ2050成果報告会 ~革新的な技術開発に向けた挑戦~」を開催しました。 | 未踏チャレンジ2050成果報告会 -革新的な技術開発に向けた挑戦- |

| 2022年2月 | 2022年2月9日に、株式会社日刊工業新聞社が事務局となるモノづくり日本会議との共催により、第36回新産業技術促進検討会シンポジウム「NEDO先導研究プログラム報告会~社会実装への展開とマネジメントの秘訣~」を開催しました。 |  第36回新産業技術促進検討会シンポジウム「NEDO先導研究プログラム成果報告会~社会実装への展開とマネジメントの秘訣~ 第36回新産業技術促進検討会シンポジウム「NEDO先導研究プログラム成果報告会~社会実装への展開とマネジメントの秘訣~ |

| 2021年2月 | 2021年2月8日に、株式会社日刊工業新聞社が事務局となるモノづくり日本会議との共催により、第31回新産業技術促進検討会シンポジウム「NEDO先導研究プログラム報告会~シーズ発掘と社会実装に向けた発展的展開~」を開催しました。 |  第31回新産業技術促進検討会シンポジウム「NEDO先導研究プログラム成果報告会~シーズ発掘と社会実装に向けた発展的展開~」 第31回新産業技術促進検討会シンポジウム「NEDO先導研究プログラム成果報告会~シーズ発掘と社会実装に向けた発展的展開~」 |

基本情報

| 事業期間・予算額 | 事業期間:2014年度~、予算額:2025年度実施方針に記載のとおり |

|---|---|

| 技術・事業分野 | 技術シーズ発掘・育成 |

| プロジェクトコード | P14004 |

| 担当部署 | フロンティア部 (TEL:044-520-5174) |

詳細資料

- 基本計画(331KB)

- 実施方針:2025年度版(426KB)

- 実施方針:2024年度版(413KB)

- 実施方針:2023年度版(638KB)

- 実施方針:2022年度版(259KB)

- 実施方針:2021年度版(189KB)

- 実施方針:2020年度版(172KB)

- 実施方針:2019年度版(400KB)

- 実施方針:2018年度版(319KB)

- 実施方針:2017年度版(1.9MB)

- 実施方針:2016年度版(1.4MB)

- 実施方針:2015年度版(1.3MB)

- 実施方針:2014年度版(1.2MB)

最終更新日:2026年1月21日

関連ページ

- 技術シーズ発掘・育成

- 同分野のニュースリリースを探す

- 同分野の公募を探す

- 同分野のイベントを探す