TSCの活動

Innovation Outlookとは

Innovation Outlook策定の意義

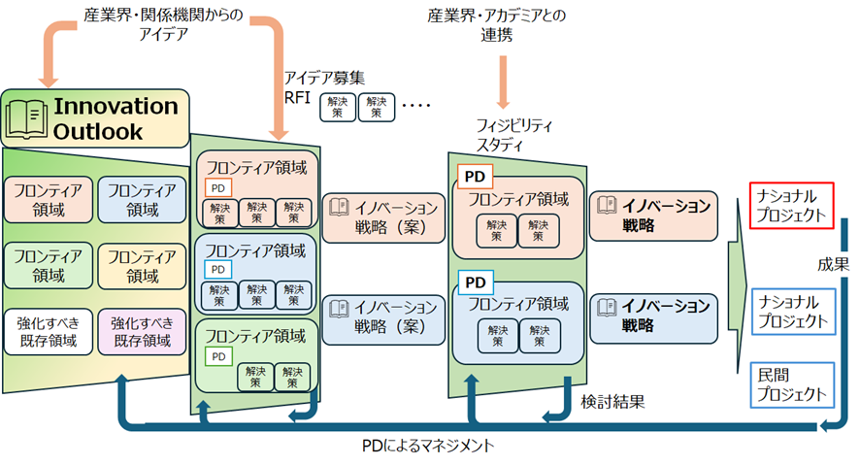

Innovation Outlookは、社会課題の解決に向けて、分野全体の市場・技術・政策の動向を俯瞰的に把握し、それらを踏まえ、我が国として新たに取り組むべき領域(フロンティア領域)や既存領域においても取組を追加・加速すべき領域、さらには領域間の融合を図るべき領域(融合領域)(これら全てを『フロンティア領域等』と称する)を提案するものです。

TSCでは、Innovation Outlookで特定した領域を基に、各領域の研究開発から社会実装までの道筋を描く“イノベーション戦略”の策定に取り組みます。

また、フロンティア領域等におけるアイディア発掘、研究開発、事業化までを包括的かつ機動的に推進する仕組みを構築しています。

-

図1 NEDOのフロンティア領域マネジメントフロー

図1 NEDOのフロンティア領域マネジメントフロー

Innovation Outlook策定のアプローチとフレームワーク

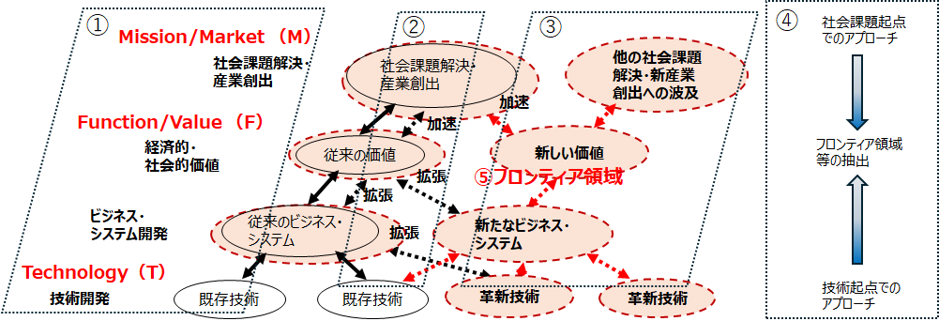

Innovation Outlookでは、『目指す社会像』と『社会課題』を起点として、バックキャスト・アプローチにより、社会課題解決に求められる『機能』『提供価値』を抽出し、取り組むべきフロンティア領域等の特定をしています。

技術(T:Technology)起点のアプローチに加え、多様化・複雑化するニーズや社会課題に応えるにあたって、必要とされる新たな機能・提供価値(F:Function)を考え、既存・新規の機能や技術を組み合わせることで解決策を考えていく社会課題(M:Mission)起点でのアプローチも重視する、MFT※ロジックモデルを参考にして、分析を行っています。

- Arthur D. Littleにより開発された技術経営のフレームワークの一つ

-

図2 Innovation Outlookのロジックモデル

図2 Innovation Outlookのロジックモデル

Innovation Outlook Ver1.0

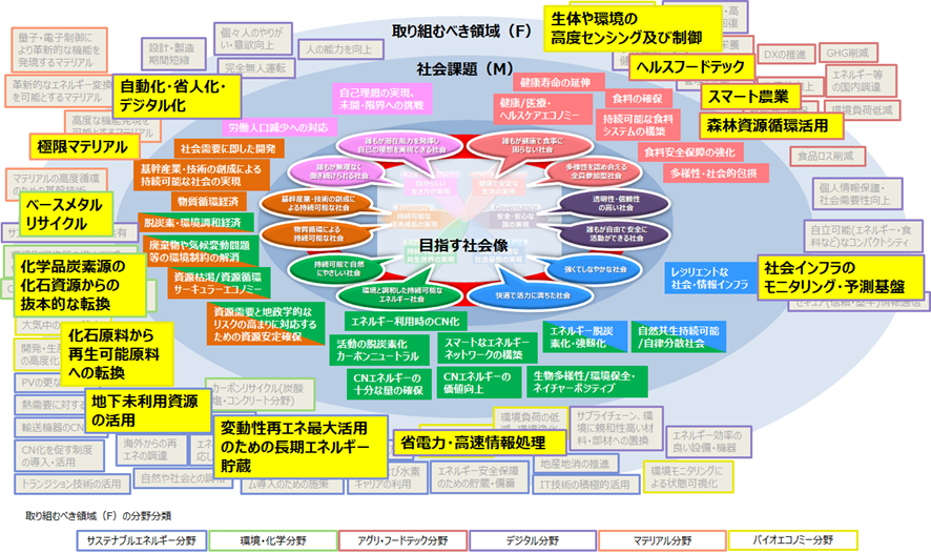

Innovation Outlook Ver. 1.0では、TSCが過去に作成した最も幅広い分野に関連する将来像である、“豊かな未来”*を起点として、社会像を実現するにあたっての解決すべき社会課題(M)とその解決のために取り組むべき領域(F)を検討し、取り組むべき領域の抽出の観点(「将来性(成長性・社会課題)」「技術・アイディアの革新性」「日本の優位性」「民間のみで取り組む困難性」「重要経済安保技術」)を踏まえ、TSCとして考えるフロンティア領域等(F)を特定しました。

-

図3 Innovation Outlook Ver1.0で検討した社会課題とフロンティア領域等

図3 Innovation Outlook Ver1.0で検討した社会課題とフロンティア領域等

- InnovationOutlook Ver1.0(2025年7月15日 記述内容を一部修正しました)

- Innovation Outlook Ver.1.0 Executive Summary(日本語版)

- Innovation Outlook Ver.1.0 Executive Summary(English)

- 国内外の市場・技術・政策動向を俯瞰した報告書「Innovation Outlook」を発行しました

- 【参考】TSCが描く将来像 ―これまでの取組―

- ■デジタル社会の将来像 (2025年1月24日)

- ■持続可能な社会の実現に向けた技術開発総合指針2023(2023年8月22日)

- ■イノベーションの先に目指すべき『豊かな未来』(2021年6月30日)

- ■自然共生経済(2024年7月26日)

フロンティア領域

フロンティア育成事業

Innovation Outlookで特定したフロンティア領域等を踏まえ、経済産業省が決定する重点フロンティア領域に基づき、脱炭素社会の実現と新産業の創出を目指し、将来的に高い成長が期待される領域における初期段階の研究開発支援を「フロンティア育成事業」にて取組みます。

NEDOは各領域にプログラムディレクター(PD)を配置し、研究の進捗管理に加え、事業化の可能性や出口戦略の検討も行います。これにより、国家プロジェクトへの発展やスタートアップの創出など、研究成果の社会実装を加速させます。

NEDOは本事業を通じて、日本が抱える研究開発から事業化に至る割合が少ないという課題に対応し、事業リスクへの早期対応を可能にします。2040年頃の社会実装を見据え、脱炭素と経済成長の両立を実現する革新的技術の育成と、持続可能な産業基盤の構築に貢献します。

プログラムディレクター(PD)

フロンティア育成事業は、各領域に関する技術、市場、政策の動向に関する幅広い知見に加え、調査分析や情報発信の能力、プロジェクトマネジメントや事業開発の経験を有し、高い指導力と交渉力を備えているプログラムディレクター(PD)を中心に推進します。

PDは、各フロンティア領域における研究開発課題の探索・選定を行い、技術開発から社会実装に至るまでの戦略を策定します。さらに、経済産業省関係部局、NEDO関係部などの関係機関や各フロンティア領域の研究開発や社会実装に係る有識者と連携しながら、その実行から評価および見直し、国家プロジェクトの企画立案、民間投資の促進に至るまで、一貫して推進するための業務を担います。

領域のマネジメント

1.極限マテリアル

(1)概要

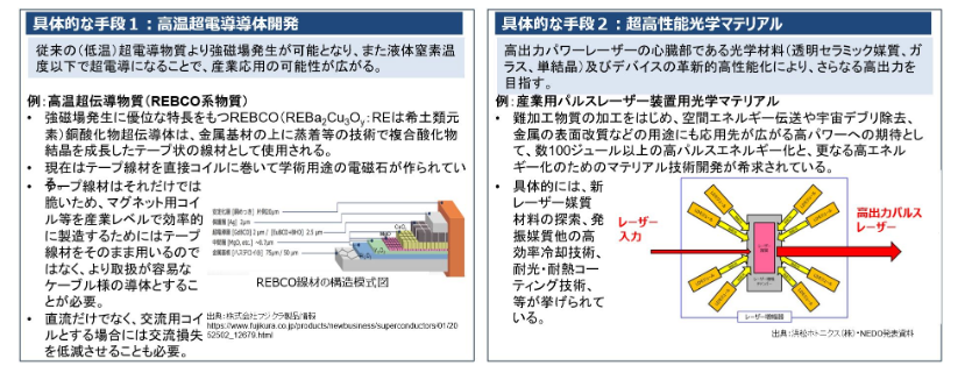

「極限マテリアル」は、例えば、耐熱性、強度、耐食性などの材料特性機能や、光学特性、熱伝導、導電性などの材料物性機能を極限まで高めるアプローチ、あるいは、超高温、超高圧、プラズマなどの極限環境下で機能させるアプローチによって生まれる新しいマテリアルであり、極限マテリアルの技術開発を他国に先駆けて進めることにより、マテリアル起点のイノベーションを誘起し、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーにつながることが期待されます。

本領域では、高温超電導およびパワーレーザーを研究課題として設定しています。

-

図4 「極限マテリアル領域」の具体的な研究開発課題の例

図4 「極限マテリアル領域」の具体的な研究開発課題の例

(2)PD

藤本 辰雄氏(NEDO TSC 参事)

1986年京大卒、新日本製鉄(現日本製鉄)入社。1995年英国ケンブリッジ大学にてPh.D.取得(物理学)。2019年NEDO技術戦略研究センター(現イノベーション戦略センター)ナノテクノロジー・材料ユニット ユニット長。磁性や超電導、および半導体に関わる材料研究に広く従事した経験を基にマテリアル産業に係るインテリジェンス活動に取り組んできた。2025年1月に内閣府マテリアル戦略有識者会議で「産業視点でのマテリアルのイノベーション」について報告し、同会議提言の取りまとめに貢献。また2025年3月にはNEDO TSC Foresightセミナーを企画し、「産業技術のフロンティアを拓く新たなマテリアルによるイノベーション」を発表。日本のマテリアル産業のイノベーション創出に取り組んでいる。2025年4月より現職。

2.天然水素

(1)概要

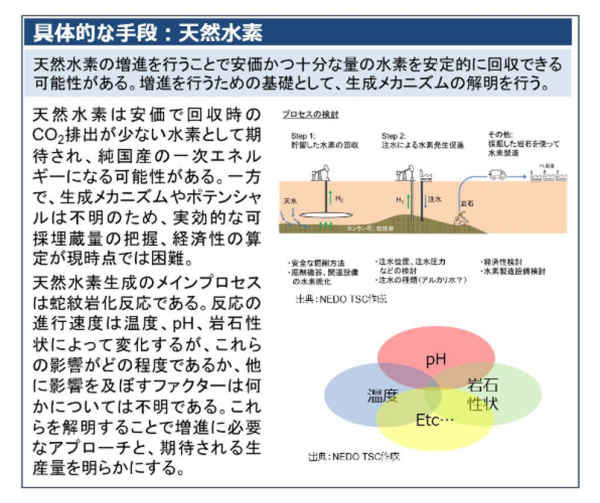

「地下未利用資源の活用」では、石油、石炭、天然ガスなどの従来型の地下資源に対して、今回、特に、天然水素に焦点を当てました。天然水素は、米国エネルギー高等研究計画局(ARPA-E)や国際エネルギー機関(IEA)などで世界的に注目される一方、地下深部での生成・移動・集積メカニズムの詳細は分かっていません。そこで、天然水素資源の活用に向けて必要不可欠な研究テーマを実施し、将来的な低炭素水素の供給源としての可能性を見いだしていきます。

本領域では、天然水素を研究課題として設定しています。

-

図5 「地下未利用資源の活用」領域の具体的な研究開発課題の例

図5 「地下未利用資源の活用」領域の具体的な研究開発課題の例

(2)PD

仁木 栄氏(NEDO TSC フェロー)

1991年米国カリフォルニア大学サンディエゴ校にてPh.D.取得。同年、通産省電子技術総合研究所(現産業技術総合研究所)入所。太陽光発電、再生可能エネルギー分野で要職を歴任し、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた研究をけん引。 2019年NEDO技術戦略研究センター(現イノベーション戦略センター)再生可能エネルギーユニット(現サステナブルエネルギーユニット)ユニット長、2024年4月から現職。ユニット長として、エネルギー分野の技術戦略の策定などに取り組んできた。「持続可能な社会の実現に向けた技術開発総合指針2023」の策定にあたっては、TSC横断的な総合指針チームのチーム長として中心的な役割を果たした。また、2024年1月から約1カ月間の長期滞在などを通じて、ARPA-Eとの関係を構築しており、2025年2月にはARPA-EのPDの参加を得て国際天然水素ワークショップを開催した。岐阜大学客員教授、山形大学客員教授。

アクティビティ

技術分野

横断分野

最終更新日:2025年12月4日