NEDOの取り組み・プロジェクト

~NEDOのスタートアップ支援の全体像~

ディープテックスタートアップ支援を行っているNEDOのスタートアップ支援。その支援策全体像について、ご紹介します。

1.NEDOにおけるスタートアップ支援

日本の産業競争力強化のためには、優れた産業技術の技術開発を進める必要があります。NEDOはこれまでに数々の分野横断的な「テーマ公募型事業」を実施し、有望な技術の開発から技術の実用化、人材育成まで幅広い支援を実施してきました。

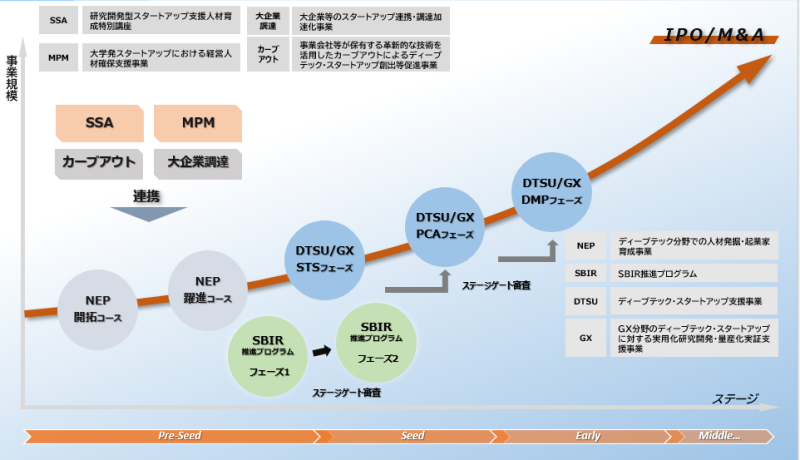

2010年代に入ってからは、日本の政府戦略でも経済活性化や新規産業・雇用創出の担い手として研究開発型の中小企業やスタートアップへの期待が高まりました。この流れを受けてNEDOでは、2014年から「研究開発型スタートアップ支援事業」を開始しています。

また、政府は、2022年を「スタートアップ創出元年」と位置づけ、同年11月には「スタートアップ育成5か年計画」を策定したことで、スタートアップ支援の重要性はさらに高まっています。このような動きを踏まえ、長期の研究開発と大規模な資金を要するディープテック・スタートアップが行う研究開発に対する補助金等の支援を開始しています。

ディープテック・スタートアップの具体的な技術分野は、IoTやAI、ロボティクス、クリーンテクノロジー、素材、医療機器、ライフサイエンス、バイオテクノロジー、航空・宇宙、エネルギーなどです(原子力技術に関するものは除く)。対象となるフェーズも、起業前の個人から量産化実証の段階の法人まで幅広く、大学発かどうかを問わず、多様なスタートアップに門戸を開いています。

-

図表1.ステージと規模に応じたスタートアップ支援事業

図表1.ステージと規模に応じたスタートアップ支援事業

2.補助金を用いたNEDOのスタートアップ支援

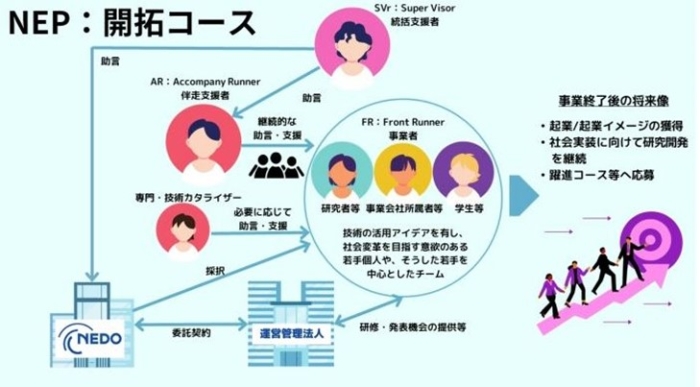

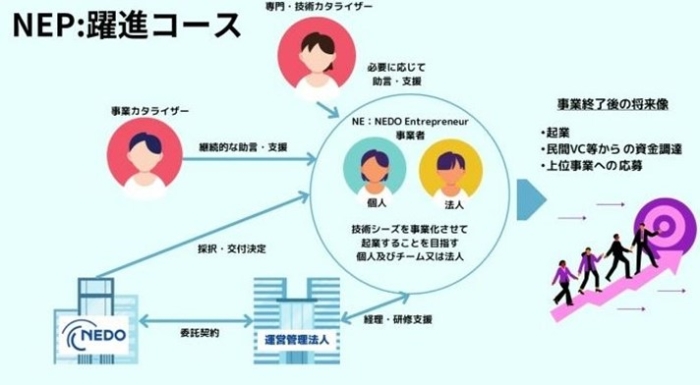

(1)技術シーズと逸材を発掘・育成するNEP事業(事業期間:2023~2027年度)

NEPは起業家・スタートアップ向け事業のことで、正式名称は「ディープテック分野での人材発掘・起業家育成事業(NEDO Entrepreneurs Program)」です。伴走支援者(カタライザー・AR)のもとでの起業家候補人材の育成と、事業化につながる研究開発への支援を通じて、企業、大学、研究機関などの優れた技術をもとにした研究開発型スタートアップの創出・育成を目指すものです。なおNEP事業は、さらに「開拓」「躍進」の2つのコースに分かれます。

「開拓」コースでは、特定の技術シーズを有する研究機関などに所属する個人・チーム、自らが特定の技術シーズを有する起業前の個人・チーム、または他者の技術シーズを活用できる個人・チームを対象に、技術シーズのビジネス化に向けた逸材の発掘・育成を行います。

-

図表2.NEP:開拓コースの概念図

図表2.NEP:開拓コースの概念図

一方、「躍進」コースでは、特定の技術シーズを活用し、その事業化に向けた活動を実施する個人・チームまたは法人を対象として、起業を前提とした起業家育成を行います。

-

図表3.NEP:躍進コースの概念図

図表3.NEP:躍進コースの概念図

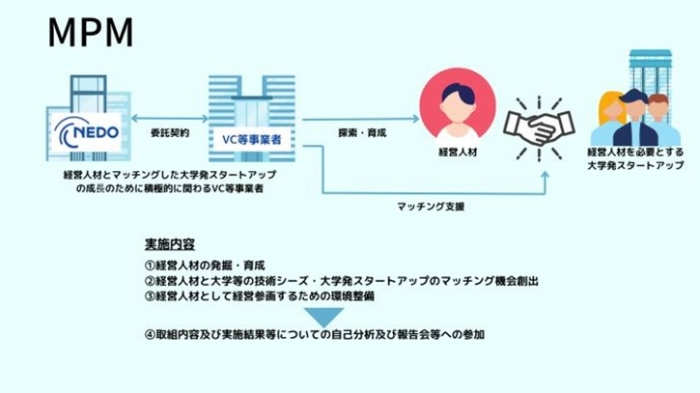

(2)スタートアップに必要な起業家候補を発掘するMPM事業(事業期間:2023~2027年度)

MPMの正式名称は、「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業(Management Personnel Matching program)」です。ベンチャーキャピタルが実施する、起業またはスタートアップ経営者を目指す人材(経営人材)の発掘・育成をする事業や、経営人材を大学の持つ革新的アイデア(技術シーズ)や大学発スタートアップにつなげる事業を支援するものです。

-

図表4.MPMの概念図

図表4.MPMの概念図

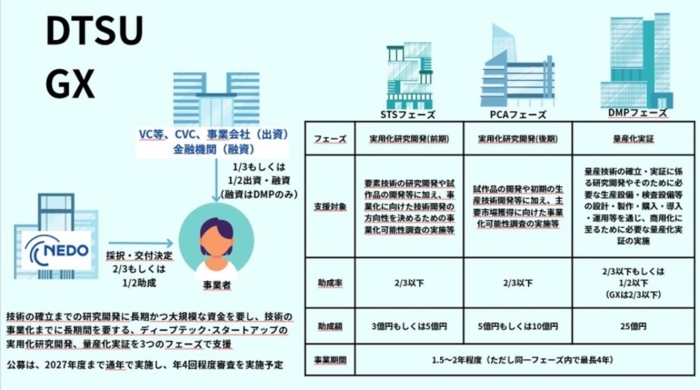

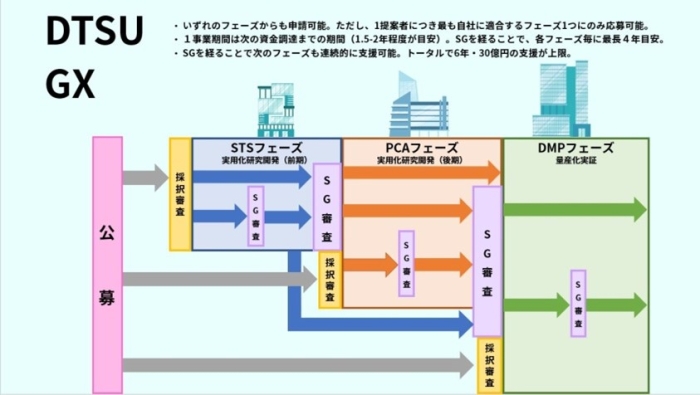

(3)実用化研究開発と量産化実証を支援するDTSU事業(事業期間:2023~2032年度、公募は2027年度まで)

DTSU事業の正式名称は、「ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業(Deep-Tech Startups Support Program)」です。ディープテック・スタートアップに対して、「STS※1フェーズ(実用化研究開発〔前期〕)」「PCA※2フェーズ(実用化研究開発〔後期〕)」「DMP※3フェーズ(量産化実証)」の3つのフェーズで支援するものです。

〔1〕STSフェーズ(実用化研究開発〔前期〕)

要素技術の研究開発や試作品の開発などに加え、事業化に向けた技術開発の方向性を決めるための事業化可能性調査の実施などを支援します。

〔2〕PCAフェーズ(実用化研究開発〔後期〕)

試作品の開発や初期の生産技術開発などに加え、主要市場獲得に向けた事業化可能性調査の実施などを支援します。

〔3〕DMPフェーズ(量産化実証)

量産技術に係る研究開発や、量産のための生産設備・検査設備などの設計・製作・購入・導入・運用などを通じ、商用化に至るために必要な実証などの実施を支援します。

各フェーズでの事業実施後、ステージゲート審査で認められれば、次のフェーズで継続して事業を実施することができます。

- ※1:Seed-stage Technology-based Startups

- ※2:Product Commercialization Alliance

- ※3:Demonstration development for Mass Production

(4)CO2排出削減とビジネスの両立を支援するGX事業(事業期間:2024~2032年度、公募は2027年度まで)

GX事業の正式名称は、「GX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業」といい、3つのフェーズからなる仕組みや公募タイミングは、DTSU事業と同様です。加えてGX事業では、スタートアップによるGX(グリーントランスフォーメーション)関連技術の早期実装を強力に後押しし、事業を通じて「CO2の排出削減と経済成長を同時に実現する」という目的を定めています。この目的については、政府が2023年に策定した「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」や「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」にも記されています。

-

図表5.DTSU・GX事業の概念図

図表5.DTSU・GX事業の概念図

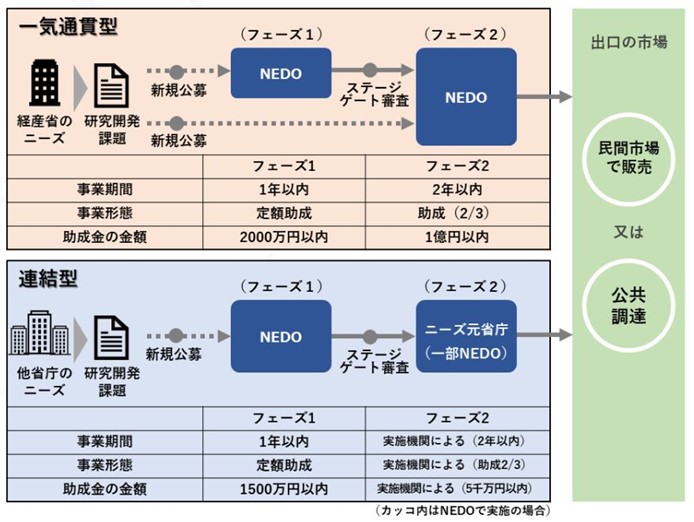

(5)特定テーマの研究開発を省庁と支援するSBIR事業(事業期間:2021年度~)

研究開発型スタートアップなどの研究開発の促進と成果の円滑な社会実装を支えることを目的とした事業です。「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」の規定により定められた「指定補助金等の交付等に関する指針」に基づくもので、内閣府が司令塔となって省庁横断的に実施する「日本版SBIR(Small/Startup Business Innovation Research)制度」の一翼を担う事業です。

SBIR事業は、概念実証(POC:Proof of concept)や実現可能性調査(FS:Feasibility study)を行う研究開発の初期段階(フェーズ1)、実用化開発支援(フェーズ2)、大規模技術実証(フェーズ3)の3段階に分かれています。

NEDOの事業は、そのうちのフェーズ1と2に関わるもので、各フェーズを事業内でのみ実施する一気通貫型の「ディープテック・スタートアップ支援基金/SBIR推進プログラム」と、フェーズ1で得られた成果を関係府省庁などが実施する事業に接続する連結型の「SBIR推進プログラム」の2つが該当します。

-

図表6.SBIR事業の概念図

図表6.SBIR事業の概念図

(6)スタートアップのよき伴走者を育成するSSA(事業期間:2021年度~)

SSAの正式名称は、「研究開発型スタートアップ支援人材の養成に係る特別講座(NEDO Startup Supporters Academy)」です。研究開発型スタートアップは、先端技術の社会実装や事業化を通じてイノベーション創出の担い手となることが期待されています。しかし、「技術と事業経営の両面に長けた研究開発型スタートアップ」は国内ではまだまだ少数の存在です。

そこで求められるのは、「研究シーズの事業化に対する深い知見に基づいた伴走支援ができる人材」です。支援人材に求められるマインドセットや広い知見、スキルを持ち、研究開発型スタートアップの創出から成長までを伴走支援できる中核的な人材を育成し、スタートアップ・エコシステムを構築していくことを目指しています。

3.NEDOが提供するその他、情報発信などの支援

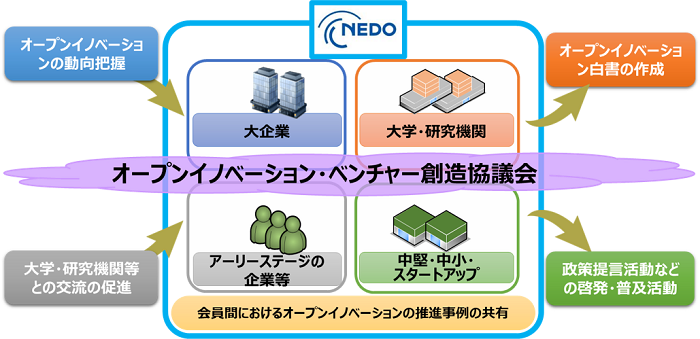

(1)マッチング支援でオープンイノベーションを促進するJOIC

JOICは、Japan Open Innovation Councilの略称で、正式名称は「オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会」です。民間事業者のオープンイノベーションの取り組みを推進するとともに、ベンチャー有識者会議(経済産業省)が宣言する「ベンチャーとは、起業にとどまらず、既存大企業の改革も含めた企業としての新しい取組への挑戦である。次世代を担う企業群を形成し、『新しい力』で経済を再生するために、ベンチャー創造の好循環」を実現することで、日本産業のイノベーションの創出および競争力の強化に寄与することを目的として設立されました。NEDOスタートアップ支援部が事務局を務め、事務局長はNEDO副理事長が担当しています。

-

図表7.オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会(JOIC)

図表7.オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会(JOIC)

1)NEDOピッチ

毎回テーマを設定し、テーマ領域を事業としているスタートアップによるピッチイベントを、ハイブリッド形式でほぼ毎月開催しています。

視聴者からのコンタクト希望があったスタートアップに対しては、マッチングの支援を行っています。

- テーマ例:ロボティクス、アグリテック、マテリアル、宇宙、AI、モノづくり、創薬支援技術など

-

図表8.NEDOピッチ例

図表8.NEDOピッチ例 -

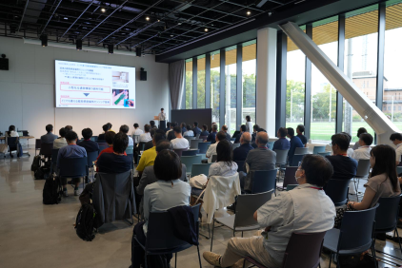

図表9.NEDOピッチ開催例

図表9.NEDOピッチ開催例

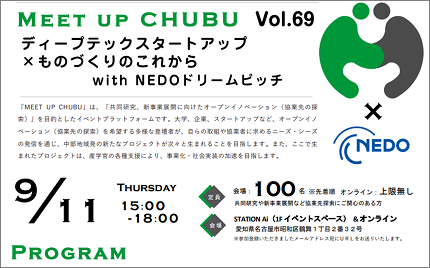

2)NEDOドリームピッチ

地域に特化したスタートアップや、自治体、官公庁、スタートアップ支援機関・事業者等との連携によるピッチイベントを開催しています。

-

図表10.NEDOドリームピッチ例

図表10.NEDOドリームピッチ例 -

図表11.NEDOドリームピッチ開催例

図表11.NEDOドリームピッチ開催例

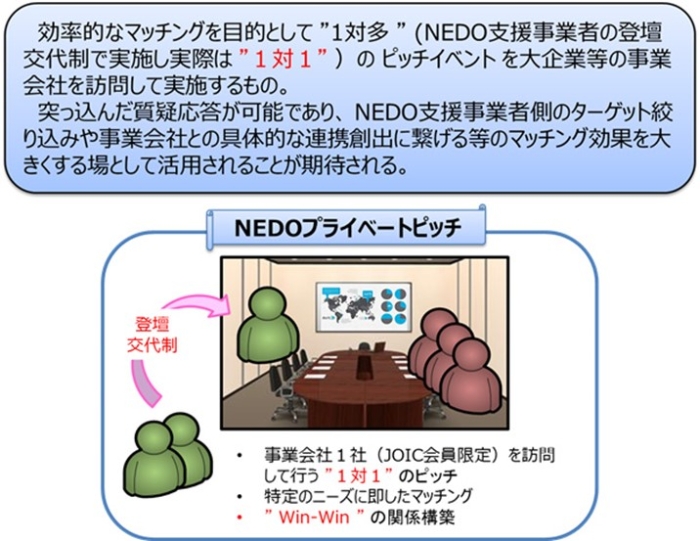

3)NEDOプライベートピッチ

NEDO事業を終了した中小企業やスタートアップの事業化支援の一環として、JOIC会員限定で金融機関や事業会社とのマッチング支援を行う「NEDOプライベートピッチ」を実施しています。

-

図表12.NEDOプライベートピッチ

図表12.NEDOプライベートピッチ

4)ワークショップ

オープンイノベーションに対する理解や気運の醸成を目的として、双方向な学びの場を提供しています。

少人数の参加者による積極的な議論を中心に、スタートアップとの付き合い方、PoCの進め方といった初歩な課題から、知財権利などの高度なレベルの内容まで幅広く議論の対象としています。

また、ワークショップの一環として、事業会社によるリバースピッチも実施しています。

5)オープンイノベーション関連調査

オープンイノベーションやオープンイノベーション周辺のエコシステム関連の調査を行っています。

<調査例>

- スタートアップ向け経営人材支援事業の取り組み状況に関する調査事業

- オープンイノベーション支援事業者に関する調査事業

- オープンイノベーションを活用した事業創出に関する調査事業

- 事業会社とディープテック・スタートアップ(DTSU)との連携に関する現状調査

6)JOIC会員向けメルマガの発行

JOIC会員向けに毎週一回(主に月曜日)メルマガを発行しています。メルマガでは以下の情報を発信しています。

- スタートアップ企業と事業会社との連携促進のためのマッチングイベント、フォーラム、セミナー、CVC関係イベントなどの開催情報

- 新規事業創造関連のフォーラム、セミナーなどの開催情報

- ビジネスプランコンテストなど開催情報

- 政府関係機関、スタートアップ支援者のおこなう人材育成・起業家教育の推進プログラムなどの情報

JOIC会員の方は、メルマガ掲載規約に沿って、開催イベント等の情報を掲載することができます。

7)JOIC会員の募集

JOICでは、広く会員を募集しています。

□入会条件

- オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会の活動の趣旨にご賛同頂けること。

- 会員種別:企業会員/賛助会員(自治体、学校、財団等の団体や機関に所属される方及び個人)

- 会員企業名、団体名は非公表でも入会可能

- 会費無料

□入会手続き

- JOICホームページ新規会員登録から申請できます。

JOICホームページ

(2)スタートアップ支援機関プラットフォームPlus

2020年7月、NEDOを含む政府系9機関(2024年8月時点で22機関)は「スタートアップ・エコシステムの形成に向けた支援に関する協定書」を締結し、スタートアップ支援機関プラットフォーム「Plus(Platform for unified support for startups)」を創設しました。NEDOはPlusの事務局の運営を担当しています。

Plusは現在、スタートアップ支援機関(政府系機関、金融機関、ベンチャーキャピタルなど)との連携拡大や個別機関間の取り組みの深化による「スタートアップ・エコシステムの形成」を目指して活動を続けています。NEDOはそうした活動の一環として、起業志望者やスタートアップを対象とした政府系支援制度の利用について相談できるワンストップ相談窓口「Plus One(プラスワン)」を提供しています。

| PlusOne窓口<nedo> |

最終更新日:2025年12月4日

NEP事業の特設サイト

NEP事業の特設サイト